三本の線が語る、今治の誇りと系譜

FC今治のエンブレムには、特徴的な「3本の線」が描かれています。

これは単なるデザインではなく、今治の地に古くから伝わる歴史と深く結びついた象徴的な紋章であり、今治市内を巡ると、神社やお寺の至る所に「3本の線」を特徴とする紋章を見ることができます。

この紋章には独自の意味が込められており、大山祇神社をはじめ、古代伊予の豪族・越智氏、その流れを汲む河野氏や村上水軍とも深いつながりが秘められています。

かつてこの地を治めた武士たちが掲げた紋章は、神聖な場を示す神紋として、また戦場で誇りを示す家紋として用いられ、長きにわたり受け継がれてきました。

そして現代、この歴史的な紋章は新たな形で蘇りました。

それがFC今治のエンブレムへの採用です。

では、これからFC今治のエンブレムに隠された歴史とそのルーツを紐解いてみましょう。

「3本の線」に秘められた紋章の違い

この「3本の線」の紋には、大きく分けて波打つ形状と直線的なデザインの2種類があり、それぞれ異なる意味を持っています。

波打った3本線

波打つような形状をした紋章は、「折敷に揺れ三文字(おしきにゆれさんもじ)」や「隅切折敷縮三文字(すみきりおしきちぢみさんもんじ)」と呼ばれます。

このデザインは、大山祇神社の神紋として用いられています。

直線の3本線

直線的なデザインの紋章は「折敷に三文字(おしきにさんもじ)」や「隅切折敷三文字(すみきりおしきさんもんじ)」と呼ばれます。

この紋章は、武士の家紋として用いられたものであり、伊予の豪族「河野氏」が採用したことで知られています。

「波打った3本線」神紋に込められた意味と歴史

大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)は、愛媛県今治市大三島に鎮座し、日本全国の三島神社の総本社として知られています。

大山祇神社は山の神・海の神・戦いの神として古代より崇拝され、瀬戸内海地域の精神的な支柱として存在してきました。その神聖な場を象徴するのが、神紋「折敷に揺れ三文字(隅切折敷縮三文字)」です。

「折敷に揺れ三文字」のデザインは、四隅を切り取った八角形の「折敷(おしき)」の中に、波型の「三」の文字が描かれたものです。

この紋章は、神事や儀式で供物を捧げる際に使用される白木の台「折敷」に由来し、神聖な空間と調和を象徴するものとして扱われてきました。

折敷にはさまざまな形状がありますが、大山祇神社では特に八角形の「隅切折敷」が用いられています。この八角形の形は、神が宿る場を示すとともに、天地の調和や自然の秩序を表しているとされます。

「三」の文字が波型で描かれているのは、瀬戸内海の穏やかな波を想起させるとともに、大山積大神(おおやまづみのおおかみ)が山と海の恵みを授ける神であることを象徴しています。

全国の三島神社でも、大山祇神社の神紋である「折敷に揺れ三文字」が広く用いられています。

また、その信仰を受け継ぐ氏子の家々でも、この紋章が家紋として受け継がれています。

大山祇神社の神紋が家紋へ

伊予で大山祇神社の神紋を家紋として使用したのが、大山祇神社の氏子でもあった越智氏でした。

越智氏は、古代伊予国を拠点に、瀬戸内海をまたぐ広大な領地を治めた一族であり、海上交通や交易を掌握し、地域の経済的繁栄に貢献しました。

その統治は単に領土の広さにとどまらず、地域社会の精神的な結束を促進する役割も果たしました。

14世紀後半に作られた歴史文学書「太平記」には、越智一族が鎧の印として「折敷に三文字」を使用したという記述が残されており、戦場においてもこの家紋が一族の象徴として掲げられていたことがわかります。

この紋章は、単に武士の誇りを示すものではなく、越智氏が伊予の地を守る正統な統治者であることを示す証でもありました。

その影響力は、越智氏の流れを組む河野氏をはじめとする分家や支族に受け継がれ、中でも河野氏は、越智氏から受け継いだ「折敷に揺れ三文字」を家紋として使用し、自らの統治の正当性を示していました。

しかし、第23代当主・河野通信(こうの みちのぶ)の時代に、家紋のデザインは大きな変化を遂げることになります。

源平合戦の英雄が受け継いだ家紋

保元元年(1156年)、東禅寺(とうぜんじ)で生まれた河野通信は、源平合戦において瀬戸内海の三島水軍を率い、壇ノ浦の戦い(1185年)で源氏の勝利に貢献しました。

この戦いでの功績は、源平合戦の最終局面を決するものであり、通信の指揮能力と瀬戸内海の地形を熟知した戦術が重要な役割を果たしました。

この功績を通じて、通信は源頼朝の厚い信任を得る存在となります。河野氏は瀬戸内海地域での統治を一段と強固にし、通信自身も頼朝の重臣として鎌倉幕府の創設期において重要な地位を占めることとなりました。

一説には、鎌倉幕府の開府に際して、源頼朝が征夷大将軍に就任した際、河野通信は頼朝の側近として特別な待遇を受け、酒宴に招かれたと伝えられています。

そして、この酒宴の席での出来事が、河野家が「折敷に三文字」を家紋とするきっかけとなったという逸話があります。

この席では、源頼朝は自らを中央に据え、「一」と書かれた紙を折敷の上に置きました。

次いで北条時政が2番目に座し、「二」の紙が折敷に置かれました。

そして、河野通信が3番目の席に着き、その膳には「三」と書かれた紙が置かれたとされています。

この「三」の文字は、河野通信が幕府の中枢において重きをなす存在であり、源氏の支柱の一人であることを象徴していたとされます。

また、河野氏が鎌倉幕府の統治において重要な役割を果たしていたことを示す象徴的な出来事でした。

この出来事を契機に、河野氏は従来の家紋「折敷に揺れ三文字」から、より簡潔で明快な「折敷に三文字」へと変更したと伝えられています。

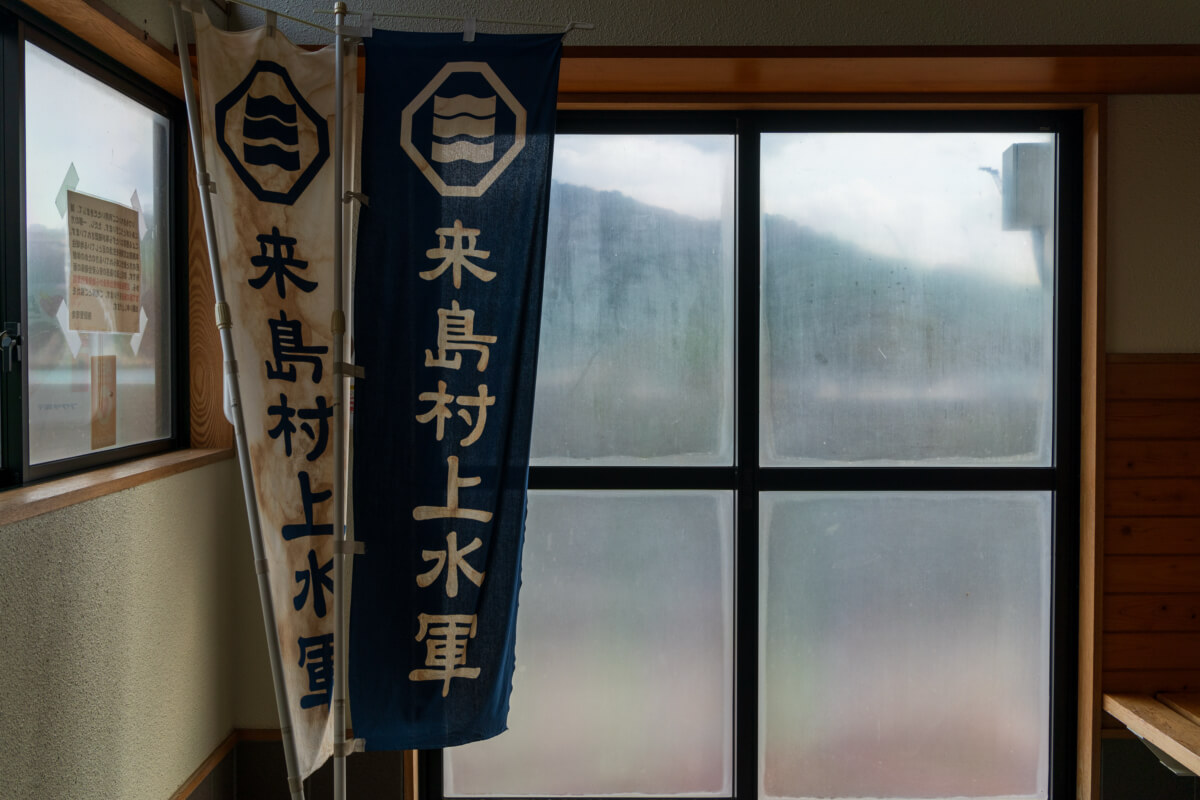

村上水軍と家紋の継承

来島村上家は、村上水軍の御三家である因島村上氏・来島村上氏・能島村上氏の一つであり、来島を拠点に海上交通の管理や交易、軍事活動を通じて、瀬戸内海地域で大きな影響力を持っていました。

特に来島村上家は、伊予側の航路を掌握し、河野水軍(来島水軍)として河野氏を支えながら、日本三大急潮の一つである来島海峡の潮流を活用した巧みな海戦術を駆使し、瀬戸内海での勢力を強化しました。

この潮流を利用した独自の戦術により、来島水軍は敵の侵攻を阻み、河野氏の領国防衛にも大きく貢献しました。

その中でも、来島家の代表的な人物である村上通康(むらかみ みちやす・来島通康)は、河野氏第26代当主・河野通直の娘婿として、河野家と強い結びつきを持つようになりました。

天文11年(1542年)、河野氏の内部で家督争いが発生した「天文の内訌(伊予の乱)」において、村上通康は義父である河野通直(こうの みちなお)を支援し、忠誠を尽くしました。

この内紛は、河野氏の家中で家督を巡る対立が激化し、伊予国内を大きく揺るがす戦乱となりました。

この戦で、通康は河野通直を自身の拠点である来島の「来島城」に迎え入れ、全面的に支えました。

来島城は、日本三大急潮の一つである来島海峡の潮流を利用した天然の海上要塞であり、自然の防御力を最大限に活かした鉄壁の城でした。

潮流が激しく、船の出入りが容易ではなかったため、敵の侵攻を阻む絶好の立地となっていました。

この条件下での水軍の戦術は非常に強力なものとなりました。

来島水軍は、この潮の流れを熟知し、流れを利用して機動力を発揮し、戦闘や防衛において圧倒的な優位を築き、戦局を有利に導いていきました。

これらの功績により、河野通直は村上通康を後継者に指名し、「諱字および側折敷三文字の紋章ならびに河野家の系図と記を付与す」と宣言しました。

これにより、来島家には河野氏の象徴とも言える家紋「折敷に三文字」が与えられ、河野一族と同等の扱いを受けることとなりました。

また、来島家には、「折敷に三文字」の家紋が与えられる一方で、大山祇神社の神紋をルーツとする「折敷に揺れ三文字」の家紋も使用されました。

これは、来島家が河野氏の庇護を受けつつも、大山祇神社を篤く信仰していたことを示しています。

「一遍上人」時宗に受け継がれた紋章

この紋章は、浄土教の一宗派「時宗(じしゅう)」を開いた「一遍上人(いっぺんしょうにん)」とも深い関係があります。

一遍上人は、愛媛県松山市道後にある宝厳寺(ほうごんじ)で、河野氏の一族として生まれました。

その誕生を記念して「一遍上人産湯の井戸」と呼ばれる井戸が現存しています。

この井戸は、一遍上人が生まれた際に産湯として使われたとされ、歴史的にも貴重な遺跡の一つとなっています。

また、河野氏との深いつながりを示す「折敷に揺れ三文字(隅切折敷縮三文字)」が寺紋として使用されています。

一遍上人は武家である河野の一族の出身でありながら、武士としての道ではなく仏門に入り、鎌倉幕府の有力御家人・北条氏とも関係の深い浄土宗の学問を学ぶようになります。

そして、修行を続ける中で「阿弥陀仏の救いはすでに万人に及んでおり、すべての人が南無阿弥陀仏を称えれば極楽往生できる」という確信を得ました。

一遍上人はこの教えを広め、全国を巡りながら布教活動を行いました。

この全国行脚(遊行)の中で、多くの人々が一遍上人の教えに共感し、時宗が急速に広まりました。

同時に、開祖・一遍上人の出自である河野氏の家紋に由来する「折敷に三文字」の紋章が、時宗の寺紋として使用されるようになりました。

現在、時宗の本山である神奈川県藤沢市の清浄光寺(遊行寺)をはじめ、全国の時宗の寺院でもこの紋章を見ることができます。

ただし、時宗の「折敷に三文字」は、河野氏の家紋とは異なり、中央の線がやや短いデザインとなっています。

現代につなぐFC今治のエンブレム

現在も「折敷に揺れ三文字」「折敷に三文字」は、現代においても今治の象徴的な存在として残り続けています。

その代表的な例が、愛媛県今治市を本拠地とするサッカーチーム「FC今治」です。

FC今治は、伊予水軍の旗印「折敷に揺れ三文字」を新たなエンブレムに組み込むと、2017年には日本フットボールリーグ(JFL)への参加を果たし、2020年にはJ3リーグへと昇格し、今治で初めてのJリーグチームが誕生しました。

2023年には村上水軍の海賊船をモチーフにした新スタジアム「アシックス里山スタジアム(今治里山スタジアムの命名権名称)」が完成し、FC今治のホームだけではなく今治市全体に新たな活力をもたらしています。

かつて、戦場では「折敷に揺れ三文字」の旗印が掲げられ、伊予における瀬戸内地域の結束を象徴していました。

今治のサッカークラブのエンブレムには、これらの歴史的背景が反映されており、過去の歴史と現代のスポーツ文化をつなぐ存在となっているのです。

歴史と文化の架け橋

このように、越智氏、河野氏、そして来島村上氏(村上水軍)が築き上げた歴史と信仰の象徴である「折敷に揺れ三文字」「折敷に三文字」の紋章は、時代を超えて受け継がれ、今もなお神社や寺院の瓦や装飾に刻まれています。

それは単なる家紋や寺紋にとどまらず、今治市の誇りとして地域の歴史と文化を未来へとつなぐ大切なシンボルとなっています。

そして現在も、その伝統は大切に継承され、地域の人々の心の中に生き続けています。