黒住宗忠の教えと柿原霊神信仰

人の心に陽をともすような教えが、時代を超えて受け継がれることがあります。

江戸時代末期、備前の神官・黒住宗忠が説いた教えは、苦しみや病に悩む多くの人々の心を癒し、光をもたらしました。

「天地のめぐみを感じ、心を明るく保ち、善を行って生きる」

その信仰は、時代の変化とともに広がり、やがて全国に教会所が設立されていきます。

今治の地においても、宗忠の教えに共鳴した人々の手によって布教が進められ、「今治宗忠神社(むねただじんじゃ・黒住教今治大教会所)」が創建されました。

黒住宗忠の生涯

安永九年(1780年)十一月二十六日、黒住宗忠は、備前国御野郡上中野村(現在の岡山市北区上中野)の今村宮の神官・黒住宗繁と妻ツタの三男として生まれました。

幼少より親孝行な性格で知られ、「黒住の孝行息子」と称されるほど、両親の言葉に忠実な生真面目な少年として日々を過ごしました。

やがて二十歳の頃には、「生きながら神となる」という高い志を抱き、「心に悪しきことを思わず、善きことだけを行う」と自らに厳しい修行の道を課しました。

病と悟り「天命直授」

しかし三十三歳のとき、備前地方を襲った流行病で両親を相次いで亡くし、深い悲しみのなかで自身も肺結核を患い、生死の境をさまようこととなります。

文化十一年(1814年)の冬至の朝、宗忠は太陽に向かって祈る中で、「心を養い、陽気になることこそ真の親孝行である」との悟りに至ります。

その瞬間、病は回復し、生命と太陽が一体となるような神秘的体験を得たとされます。この出来事は「天命直授(てんめいじきじゅ)」と呼ばれ、黒住教の立教の根本とされています。

救済に捧げた人生

以後、宗忠は苦しむ人々のために昼夜を問わず祈りを捧げ、己が身を顧みることなく教えを広め続けました。

病に苦しむ者には癒しの祈りを、悩み迷う者には静かな導きを……その誠実で一途な姿は人々の心を深く打ち、やがて宗忠は「生き神」として敬われるようになります。

備前の一隅から始まった祈りの輪は次第に広がり、遠く各地から教えを仰ぎ、加持を願う人々が宗忠のもとに集うようになりました。

こうして生涯を人々の救いに捧げた宗忠は、嘉永三年(1850年)二月二十五日、七十一歳でその生涯を閉じます。

それはちょうど朝日が東の空に昇る刻、宗忠が最も敬い、命の光と仰いだ太陽に照らされながらの旅立ちでした。

教えの広がりと皇室の信任

黒住教の教えは、病気平癒や商売繁盛、交通安全、開運招福など、日常の祈りに寄り添う信仰として幕末から明治へと広まり、西日本を中心に多くの教会所が設けられました。

宗忠が亡くなった後も、高弟・赤木忠春らの布教活動により信者は増え続け、幕末には三十万人とも言われる規模に達します。

その中には、皇室や公家の間で帰依する者も多く、孝明天皇(明治天皇の父)は宗忠を深く信任し、安政三年(1856年)には「宗忠大明神」の神号を授与。

文久二年(1862年)には京都・神楽岡に宗忠を祀る宗忠神社が創建され、慶応元年(1865年)には孝明天皇の勅命により、唯一の勅願所とされました。

生誕地に残る神社

昭和49年(1974年)には、信仰の中心地は岡山市北区尾上の神道山へと遷座されましたが、宗忠の生誕地・大元には、今も明治十八年(1885年)鎮座の宗忠神社が残り、信仰の根本として大切にされています。

今治への布教と教会所の設立

今治における黒住教の布教は、安政年間から始まりました。安政三年(1856年)には河本泰祐、安政六年(1859年)には本多応之助が訪れ、多くの人々に教えを説いたことで信者が急増します。

そして、明治11年(1878年)、今治に正式な教会所が創設され、初代所長として田坂隆作が就任しました。これが現在の今治宗忠神社の始まりです。

教会所は時代の変遷とともに、地域の信仰の拠点としての役割を果たし続けており、現代においても多くの参拝者が節分祭や輪越し祭に訪れ、祈願を捧げています。

今治藩士「柿原誠楽」

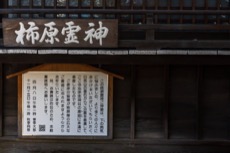

今治宗忠神社には、教祖・黒住宗忠を祀る信仰とともに、地域に根ざした特別な信仰対象として「柿原霊神(かきはられいじん)」が祀られています。

柿原霊神とは、今治藩士であり、黒住教教師でもあった柿原誠楽(かきはらせいらく)を神格化した存在です。

誠楽は誠実で信仰篤い人物として知られ、黒住教の教えを愛媛県内各地に広め、多くの人々の精神的支えとなりました。

明治17年(1884年)11月15日に逝去した誠楽は、今治藩士が代々眠る海禅寺の日吉山墓地に葬られました。

没後も誠楽の誠実な人柄と教化の功績は高く評価され、 やがて「柿原霊神」として人々に崇敬されるようになります。

誠楽の昇天後、広島県・忠海教会所の所長であった渡部好太郎の前にその霊が現れ、「下の病に苦しむ者が『柿原霊神』と唱えて祈願すれば、教祖・黒住宗忠に取り次ぎ、救済される」と告げたという霊験譚が広まりました。

これをきっかけに、柿原霊神は泌尿器・婦人科系の疾患、痔、性病、夜尿症、前立腺や尿路疾患など、いわゆる「下の病」に苦しむ人々の守護神として、全国的に信仰されるようになったのです。

令和4年(2022年)4月8日には、日吉山にあった誠楽の墓石から分霊を迎え、今治宗忠神社の斎庭にご神像が鎮座されました。

整備された参道には静けさが保たれ、春の大祭(4月8日)と秋の例祭(11月15日)には、多くの参拝者がこの地を訪れ、祈願と感謝の心を捧げています。

そして、日吉山に残されている誠楽の墓石も、信徒によって大切に守り伝えられています。

その墓所のそばには、ひっそりと立つ小さな立て札があり、そこには次のように記されています。

「両参りなさり、おかげをいただいてください」

日吉山の墓所、そして今治宗忠神社で分霊のご神像を拝む。

この二つの祈りの場をめぐる“両参り”は、誠楽を敬った人々の思いと、今も受け継がれる信仰の形を静かに語りかけてくれます。