来島海峡を制した来島村上氏の魂が宿る社、島に刻まれた村上水軍の記憶

愛媛県今治市波止浜沖に浮かぶ来島には、島の人々から親しみを込めて「村上さん」と呼ばれる神社があります。

それが「村上神社(むらかみじんじゃ)」です。

村上神社は、村上水軍御三家の一つである来島村上氏の祖霊・来島信濃守吉房(村上吉房)と、八千矛神社(やちほこじんじゃ)を奉祀したと伝わる河野家の当主・河野出雲守通助(河野通助)を祀る神社です。

かつては「来島神社」とも呼ばれ、来島村上氏と島の歴史と深く結びついた社として、海上安全や戦勝祈願の守護神として厚く信仰されてきました。

村上水軍と来島村上氏の歴史

村上水軍の祖とされる村上義弘は、因島を根拠地とした海賊の一人でしたが、建武の争乱で南朝方に属し、伊予の豪族や脇屋義介と結んで芸予の水軍を統一し、瀬戸内の制海権を握りました。

義弘の死後、一族は混乱しますが、孫の村上師清が能島に拠点を置き、河野氏や越智氏と結んで水軍を再編、中興の祖とされました。

この師清の子・村上義顕には三人の男子があり、長男の村上雅房が能島、次男の村上吉豊が因島を治め、三男の村上吉房(よしふさ)が応永二十六年(1419年)に来島へ入りました。

これによって村上水軍は「能島村上氏」「因島村上氏」「来島村上氏」の三家に分立し、互いに協力しつつも独自に勢力を拡大しました。

来島海峡と神の島

来島村上氏の祖・村上吉房が本拠として選んだ周囲約850mの小さな島で、古くから「神の島」として島民に仰がれてきました。

そのため島内には墓地は設けられず、対岸の大浦に墓地を構えて死者を弔ってきました。

さらに犬や猫など四つ足の動物を飼うことも禁じられており、祭礼においても獅子舞を出すことはありませんでした。

このように独自の信仰と禁忌に彩られた来島は、ただの小島にとどまらず、古来より特別な聖域として人々の畏敬を集めていたのです。

また、来島は日本三大急潮のひとつに数えられる「来島海峡」の中に位置し、鳴門海峡・関門海峡と並ぶ海の難所として古くから知られてきました。

海峡は東・中・西の三水道に分かれ、それぞれの潮流が入り乱れ、ときには時速18km(10ノット)に達する激流を生み出します。

その流れは刻々と変化し、わずかな操船の誤りが遭難につながることも少なくありませんでした。

しかし、この荒れ狂う潮流は外敵にとっては大きな障壁となる一方、地の利を知り尽くした者にとっては比類なき防壁となりました。

村上水軍はこの潮を自在に読み取り、他の追随を許さない無敵の強さを誇ったのです。

難攻不落の要害「来島城」

戦乱の時代の中で、来島村上氏が瀬戸内で勢力を誇るためには、この急潮流の来島海峡を押さえることが何より重要でした。

その要衝に築かれたのが「来島城」です。

来島城は、来島海峡という日本屈指の急潮を天然の堀とする、まさに海の城であり、水軍の力を誇示する拠点となったのです。

船で攻め寄せようとしても、潮流を知り尽くし、荒れ狂う海で鍛えられた来島村上氏の前に、攻め手は容易に近づくことすらできませんでした。

さらに、対岸の大浦からは約240メートル離れており、この距離は戦国時代の弓や鉄砲の性能を超えるものでした。

当時、弓の有効射程はおよそ50〜70メートル、熟練の射手でも100メートルを超えれば命中は極めて困難であり、火縄銃も同様に30〜50メートルが実用範囲でした。

弾丸が200メートル先に届くことはあっても、正確に狙いを定めることは不可能に近かったのです。

そのため、対岸からの遠隔攻撃は城にほとんど通じず、攻め手は激しい潮流の中を越えて船で近づくしかなく、極めて過酷な戦いを強いられました。

来島村上氏の祖・村上吉房は、この海域の特性を最大限に活かし、島全体を要塞化して来島城を築き上げました。

城は南北約220メートル、東西約40メートルの範囲を占める梯郭式の中世城郭で、最北部に本丸、続いて二ノ丸・三ノ丸を南へと配し、島中央には居館、東南部には出城を設けるという堅固な構えを備えてしました。

さらに島の周囲の岩礁には、船をつけるための桟橋の柱穴が穿たれており、潮の干満に左右されず軍船を係留できるよう工夫されていました。

戦国の世にあって、こうした設備を備えた来島城はまさに海の軍港そのものであったといえます。その柱穴は今も岩肌に残されており、当時の姿をしのばせる貴重な遺構となっています。

このような難攻不落の天然の要害を拠点に、来島村上氏はこの海域を縄張りとし、以後6代にわたる約160年間、勢力を保ち続けました。

海の武士団としての役割

村上水軍は「村上海賊」としても知られていますが、いわゆる海の無法者ではなく、海上交通の要衝を押さえて航行する船の安全を保障し、その代償として「関銭」や「通行料」を徴収して暮らしていました。

当時は海賊が乱立する時代でしたが、村上水軍の縄張りを犯す者はほとんどおらず、結果として瀬戸内の海上秩序の維持に大きな役割を果たしていたのです。

さらに、戦国期に入ると各大名に属してその強力な水軍力を提供し、海の武士団として合戦において重要な戦力となりました。

河野氏と村上水軍の海上統治

この時代、伊予国(現在の愛媛県)は河野氏(こうのうじ)によって統治されていました。

河野氏は、古代に伊予を支配し強力な水軍を率いた豪族・越智氏の末裔とされ、鎌倉時代から南北朝・室町時代を通じて伊予の守護大名として長く君臨しました。

瀬戸内海交通の要衝を押さえるうえで水軍の存在は不可欠であり、河野氏自身も河野水軍を率いて伊予を統治していました。

そのなかで大きな力となったのが村上水軍です。

河野氏は村上水軍の力を頼ることで瀬戸内の支配基盤を安定させることができ、村上水軍は河野氏の庇護のもとで活動領域を広げ、その地位を確固たるものにしていったのです。

来島村上氏と河野氏の絆

その中でも特に重用されたのが、来島村上氏です。

河野氏の本拠・湯築城(現・松山市)から見て、来島は芸予諸島のちょうど中央に位置し、東西・南北の航路をにらむ要地でした。

この戦略的な島を本拠地とした来島村上氏は、能島・因島と並ぶ村上海賊御三家の一角を占める中でも、特に河野氏に最も近い立場にあり、河野水軍の中心戦力でもありました。

来島村上氏は河野氏の被官(家臣)として、海上警護や通行の管理、さらには軍事行動にも従事し、陸と海から河野政権を支える重要な戦力とされていました。

河野通直や通宣といった河野当主が大内氏・細川氏・毛利氏などと争った際にも、来島水軍が海上輸送・兵站・直接戦闘などで大きな働きを見せた記録が残っています。

こうした軍事・政治の両面で密接な関係を築く中で、来島村上氏の存在感は次第に高まり、やがて河野家の後継問題にも深く関わるようになります。

「天文の内訌(天文伊予の乱)」

天文11年(1542年)、河野通直は男子の跡継ぎに恵まれなかったことから、娘婿である村上通康を後継者としようとしました。

しかしこの決定は、河野家の重臣団や、予州家の当主・通存(みちまさ/河野通春の孫)との間に深刻な家督争いを引き起こし、「天文の内訌(天文伊予の乱)」と呼ばれる騒乱に発展しました。

このとき、通康は主君・河野通直を来島城に迎え入れ、反対勢力に対して徹底抗戦を展開。堅固な防備と来島水軍の力により、城はついに落とされることはありませんでした。

後継者としての地位は得られなかったものの、来島村上氏はこの一件を通じて河野氏との結びつきを一層強め、河野一族の家紋「折敷に揺れ三文字」の使用と、祖先・越智姓を名乗ることを許されたと伝えられています。

しかし、戦乱の時代の中で河野氏の力は次第に衰え、来島村上氏と河野氏の蜜月ともいえる関係も突如として終わりを迎えることとなります。

「信長の四国攻め」支援を失った河野氏

天正5年(1577年)、織田信長は羽柴秀吉(豊臣秀吉)を中国地方遠征軍の総大将に任命し、中国地方の覇者である毛利家に対し、本格的な攻勢を開始しました。

当時、毛利元就(もうり もとなり)はすでに元亀2年(1571年)に亡くなっていましたが、孫の毛利輝元(もうり てるもと)が家督を継ぎ、小早川隆景(こばやかわ たかかげ)や吉川元春(きっかわ もとはる)らがこれを支えていました。

依然として西国一帯に広範な勢力を誇っており、伊予の河野氏と同盟を結んで四国でも戦っていました。

当時、伊予の河野氏は、四国統一を目指して勢力を拡大していた土佐の長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか)と戦っており、毛利氏の援助によってようやくその攻勢に対抗している状況でした。

しかし、信長の本格的な中国侵攻が始まったことで、毛利氏は河野氏を支援する余力を失い、伊予への援軍を送ることが困難となりました。

毛利氏との連携を失った河野氏は次第に勢力を削がれ、長宗我部軍の攻勢の前に劣勢を強いられるようになります。

当主・来島通総の葛藤

こうした厳しい情勢の中、来島村上氏の当主・来島通総(くるしま みちふさ・村上通総) は、一族の存続と未来を見据え、重大な決断を迫られました。

ここまで来島村上氏は河野氏と連携し、土佐の長宗我部氏やその他の敵対勢力になんとか対抗し続けてきました。

しかし、もし織田信長の軍勢(羽柴秀吉率いる軍)が四国にまで侵攻してくれば、もはや太刀打ちできないだろう。

そんな最悪の想定が現実味を帯びる中、通総は「このまま河野氏に従い続けることは一族を滅ぼすことになるのではないか」という危機感を強めていったのです。

さらに、来島村上氏の中には河野氏に対する不満もくすぶっていました。

実は、通総の父・来島通康(くるしま みちやす・村上通康) は河野氏の娘と婚姻し、かつて河野本家を継ぐ約束を取り付けていました。

しかし、河野氏内部での家督争いや分家との対立による抗争が起き、その約束は反故にされてしまったのです。

この屈辱的な出来事も、河野氏との関係を考え直す要因の一つとなっていた可能性があります。

また、通総の母は河野氏の出身でしたが、実家が河野氏内部の抗争の中で分家に乗っ取られ、その勢力を失っていました。

そのため河野氏とのつながりに執着することはなく、むしろ時代の流れに乗り、天下統一を目指す織田信長に従うことを支持していたと伝わっています。

「村上水軍の分裂」来島村上氏の裏切り

天正9年(1581年)、こうしたさまざまな要因が積み重なる中、来島村上氏の当主・来島通総は、ついに一族の存続を優先し、長年にわたって忠誠を誓ってきた河野氏との関係を断ち切る決断を下しました。

通総は羽柴秀吉との同盟を選び、村上水軍の一角を担う来島村上氏は織田軍の勢力に加わることとなったのです。

一方、村上水軍の他の御三家である能島村上氏・因島村上氏 は、これまで通り毛利氏、つまり河野氏と共に歩む道を選びました。

こうして来島村上氏が織田方に、能島村上氏・因島村上氏が毛利氏・河野氏方に属することとなり、かつて瀬戸内海を制した村上水軍は、ついに分裂の時を迎えたのです。

「裏切りの代償」来島村上氏の敗北

天正10年(1582年)、来島通総はついに旧主君・河野氏に対し兵を挙げ、攻撃に踏み切ります。

四国をめぐる戦国の覇権争いの中で、この行動は村上水軍の立場だけではなく、伊予国の統治体制を大きく揺るがしました。

また、この「反逆」とも言える行為には、河野氏だけでなく、中国地方の覇者・毛利氏も激しく反発しました。

毛利氏にとって村上水軍は瀬戸内海の制海権を支える不可欠の存在であり、来島村上氏の裏切りはその体制を根底から揺るがす重大事だったのです。

毛利氏はすぐに河野氏と連携し、毛利水軍を率いて来島へ進軍を開始。

このとき、因島村上氏・能島村上氏も「来島村上氏の裏切りは断じて許されぬ」として毛利の旗のもとに結集しました。

毛利水軍は強力な海上戦力で、来島村上氏を包囲しました。

瀬戸内海の制海権を巡る戦いは、かつて共に村上水軍として海を制した同族同士による、壮絶な内乱の様相を帯びることとなったのです。

激しい攻撃の前に、来島村上氏は次第に追い詰められ、さらに河野軍の追撃を受けたことで、ついに滅亡寸前にまで追い込まれます。

この危機的状況の中で、当主・来島通総は、ついに重大な決断を下します。

それは、拠点である来島を放棄し、毛利・河野の包囲を突破して豊臣秀吉のもとへと逃れるというものでした。

そして通総は、毛利・河野の連合軍による海陸からの厳しい包囲網の中、命からがら包囲を突破し、瀬戸内海を南下して秀吉の陣営へと身を寄せました。

こうして、伊予を去ることとなった来島村上氏ですが、この時の決断が、その後の命運を大きく左右することとなります。

「秀吉の四国攻め」河野氏と他の御三家の衰退

この頃、信長軍は天正10年(1582年)、本能寺の変で織田信長が家臣・明智光秀に討たれたことで、四国攻めは一時中断を余儀なくされていました。

しかしその後、実権を握った秀吉は信長の志を引き継ぎ、天下統一を目指して勢力を拡大。

天正13年(1585年)、ついに四国制圧を決断し、小早川隆景、黒田官兵衛、宇喜多秀家らを指揮官に据え、水陸合わせて10万ともいわれる大軍を四国に派遣。

いよいよ秀吉による四国攻めが始まったのです。

このとき、伊予では河野氏が最後の抵抗を試み、湯築城に籠城しました。

しかし圧倒的な豊臣軍の前に抗う術はなく、小早川隆景の説得を受け降伏。

こうして、河野氏による長きにわたる伊予統治の歴史は終焉を迎えました。

一方、土佐を本拠とする長宗我部元親は、すでに四国のほぼ全域を統一し、四国の覇者として君臨していました。

しかし、各地で豊臣軍に圧倒され、讃岐・阿波・伊予の諸城は次々と落城。

最終的に土佐に追い詰められた元親もまた降伏し、四国は完全に豊臣政権の勢力下に入ることとなったのです。

海賊行為の禁止と来島村上氏の繁栄

天正16年(1588年)、瀬戸内海の秩序を確立した秀吉は、海上交通を統制するため、全国に向けて「海賊停止令(海賊禁止令)」を発布しました。

これにより、私的に海上で武力を行使すること、すなわち海賊行為が全面的に禁じられ、瀬戸内で強大な勢力を誇っていた能島村上氏や因島村上氏は、従来のような独立した水軍勢力としての活動を制限され、急速に弱体化していきました。

その一方で、いち早く秀吉に従った来島村上氏は、例外的に水軍大名としての存続を許されるという特別待遇を受けました。

実は、来島村上氏は秀吉の四国攻めの中で、秀吉軍の水軍戦力の中核を担い、瀬戸内海での豊臣軍の補給線を確保し、上陸作戦や沿岸制圧を強力に支援していたのです。

秀吉はこの功績を高く評価し、村上水軍の中で唯一、来島村上氏に水軍大名としての存続を認め、さらに伊予風早郡(現:愛媛県松山市北部)に1万4,000石の領地を与えました。

これにより、来島村上氏は豊臣政権公認の大名家としてその地位を確立し、鹿島(旧北条市鹿島)の鹿島城(かしまじょう)を居城とすることとなりました。

「朝鮮出兵」来島通総の戦死

天正18年(1590年)、豊臣秀吉は小田原征伐を終えて関東の北条氏を滅ぼし、全国の大名を服属させることで、事実上の天下統一を成し遂げました。

しかし、秀吉はこれにとどまらず、次なる野望として明(中国)への進出を目指し、その足がかりとして朝鮮半島への侵攻、いわゆる 朝鮮出兵(文禄・慶長の役) を開始します。

この朝鮮出兵において、来島通総も水軍を率いて従軍しました。

しかし、慶長2年(1597年)、鳴梁(めいりょう)海戦で朝鮮水軍の名将・李舜臣(り しゅんしん)の反撃を受け、壮絶な戦いの末、36歳の若さで戦死してしまいました。

通総は、かつて瀬戸内の海を自在に駆け、伊予の地で一族の繁栄を支えてきたその生涯を、遠く異国の地・ 朝鮮の海 で閉じることとなったのです。

「関ヶ原の戦い」来島村上氏の決断

その後、当時わずか16歳だった来島康親(当時の名は長親)が当主となり、若くして一族の命運を背負うこととなります。

康親はすぐに朝鮮出兵に自ら志願して従軍し、勇敢に戦いました。

この朝鮮出兵は、秀吉が天下統一の余勢を駆って開始した大規模な海外遠征でしたが、慶長3年(1598年)、秀吉の死去に伴って戦は終わり、康親も帰国。

伊予風早郡・野間郡の地を治めることとなりました。

しかし、帰国からわずか2年後の慶長5年(1600年)、天下を二分する「関ヶ原の戦い」が勃発します。

康親は当初、豊臣家や旧主である毛利家との関係を重んじ、西軍に与する意志を示しましたが、情勢の変化を見極め、決戦直前に東軍に内通しました。

関ヶ原の戦いでは、東軍の勝利により西軍の大名たちは厳しく処分され、所領を没収されるなど、日本の勢力図は大きく塗り替わりました。

康親は直前で東軍に転じたことで、一旦は本領安堵を受けますが、最終的には所領を没収され、やがて鹿島城も廃城となりました。

来島康親の再起と豊後森への入封

その結果、康親は主君の地位を失い、各地を流浪する浪人となってしまったのです。

行き場を失った康親は、再び家名を立て直す道を模索し、なんとか旧領の回復や新たな仕官の道を得る方法はないものかと考え、政治の中心地であった京都・伏見に身を寄せました。

この時、浅川六助・大林多兵衛・田坂長助・二神利三・高田四郎右衛門・秋山七左衛門・財木作右衛門ら、ほんの数名の家臣だけが康親に従っていました。

将来の見通しは全く立たず、不安に満ちた日々を伏見で過ごすことになったのです。

その頃、「近江国佐和山城主・井伊直政に頼めば道が開ける」との噂を聞いた、康親は妻・玄興院の伯父である広島城主・福島正則に助力を請い、直政への働きかけを依頼しました。

福島正則の配慮によって、家臣の二神慶用が直政に拝謁するところまで漕ぎつけましたが、直政が病に倒れたため、この望みも断たれてしまいました。

やがて康親は家臣とともに大阪へ移りました。

大阪には父・通総や祖父・通康の代から交易で結びつきの深い商人が多く、康親はその縁を頼って庇護を受けることができたのです。

家臣の大林多兵衛は「天満・大阪の者、我らが頼み候はば、いやと申す者これあるまじく」と語ったと伝えられており、来島氏がいかに大阪商人から厚く信頼されていたかを物語っています。

その後、大林多兵衛が、本多正信が家康の重臣であり、側近中の側近として寵遇されていることを知り、これに望みを託すよう進言しました。

天満の商人・助右衛門を通じて探索すると、弟の材木商・久三郎が正信邸に出入りしていることが判明し、取り次ぎを依頼。

久三郎は正信に「来島殿は我ら材木の旦那であるから、どうか跡目をお立ていただきたい」と懇願しました。

これが来島村上氏の復権に向けた大きな後押しとなったと考えられています。

こうして福島正則の身元引受の確約、片桐且元の支援、本多正信らの働きかけなどが重なり、慶長6年(1601年)、康親は豊後国(現・大分県)の玖珠郡・日田郡・速見郡にまたがる1万4,000石の所領を与えられ、森藩(後の豊後森藩)の初代藩主となりました。

一方で、別の伝承も残されています。

家臣の浅川六助や大林多兵衛の才覚により、伏見屋源左衛門の妻に本多佐渡守(正信の子)が心を寄せていたことを察知し、この縁を巧みに利用して佐渡守に取りなしを依頼したというものです。

その結果、佐渡守の斡旋によって康親に所領が与えられたとも伝えられています。

村上水軍の歴史の終焉

こうして、新たな地で大名家として再び歩み始めた来島村上氏は、元和2年(1616年)、2代藩主・通春(みちはる)時代に家名を『来島』から『久留島(くるしま)』へと改めました。

そして、豊後森藩の名跡と共に、久留島家は新たな時代へと歩みを重ね、明治維新の廃藩置県に至るまでその名を後世へと受け継いでいったのです。

一方で、その所領は瀬戸内から遠く離れた豊後国の内陸に位置しており、かつてのように海を舞台にした生活や水軍としての活動を続けることはもはや叶いませんでした。

瀬戸内海に面した鶴見村(現:別府市)と辻間村内の頭成(現:日出町)を領地として与えられたものの、これらは小規模な沿岸地域に過ぎず、かつてのような水軍としての活動を維持するには不十分だったのです。

また、能島村上氏と因島村上氏は、関ヶ原の戦いで伊予への復帰を悲願に、毛利氏の支援を受けて伊予へ侵攻しました。

しかし、加藤嘉明の居城であった松前城(現・愛媛県伊予郡松前町)を攻略しようとした際、留守部隊の夜襲を受け壊滅。

その後、能島村上氏と因島村上氏は毛利氏の下で長州藩に仕え、藩の船を管理する「船手組(ふなてぐみ)」としての役職に就き、生計を立てるようになりました。

こうして、かつて瀬戸内海に君臨した「村上水軍」はその歴史に幕を閉じたのです。

この地に残った旧臣たちと漁業

一方、多くの家臣たちは主家に従って京都や大阪、さらには豊後国へ赴くことができず、この地にとどまり、それぞれが新たな生業を求めて散り散りになっていきました。

来島村上氏の旧臣たちは、漁師として生計を立てる者、他藩に仕えて武士の身分を保つ者、各地の村に移り住み農業に従事する者など、それぞれの道を歩んでいったのです。

「つけ船」

その中には、先祖代々培ってきた潮流の読みと操舵の技術を活かし、「つけ船」と呼ばれる水先案内の仕事に従事する者もいました。

来島海峡は東・中・西の三つの水道に分かれ、潮の流れが入り乱れる日本屈指の難所であり、帆船時代には思うように進めず停滞する船がひしめき合うのが常でした。

そこで、海域を熟知した島民が先導役となり、船を安全に導く役割を果たしたのです。

この「つけ船」は、かつて海を制した村上水軍の伝統と技術が、時代を超えて生き残った姿でもありました。

「一本釣り」

来島では古くから、来島海峡の急潮を舞台に一本釣りが発達しました。

戦国の後、島に残った旧臣やその子孫たちは漁師として生計を立て、タイ・スズキ・アコ(クエ)・ホゴ(カサゴ)などを狙う一本釣りを主な生業としました。

特に夏から秋にかけては、イカナゴなどを餌に魚群を寄せて釣るまき餌釣りが盛んで、漁民は「まき組」と呼ばれる共同体をつくり、役割分担をして操業しました。

漁獲された魚はその日のうちに今治や岡山・大阪方面へ出荷され、活魚として高く取引されました。

この漁は単に魚を釣るだけでなく、潮の流れを読む力、操船技術、協同体制が欠かせず、村上水軍以来の知恵と技が漁の形へと受け継がれたものでした。

「岩戸漁業」

元禄年間(1688〜1704年)には、来島の漁民の一部が北方の小島(おしま)に移り住み、独自の方法で漁業を行うようになりました。

それが岩戸漁業(たきよせ漁)です。

来島海峡は東の燧灘と西の斎灘を結ぶ幅約2.5キロの海峡で、一日に四度潮流が変わる激しい流れを特徴としています。

特に春秋の大潮時には流速が10ノットを超え、鳴門海峡をもしのぐともいわれるほどで、複雑な渦と反流がいたる所に発生します。

この自然条件を逆手にとり、夜の闇に灯火を焚いて魚を集め、反流を利用して寄場と呼ばれる石垣の突堤へと追い込み、玉網ですくい取るという独特の漁法が行われるようになったのです。

小島ではこれを「岩戸を焚く」とも呼び、灯火の明かりに魚を誘い込み潮流にのせて捕らえる様子をそのように表現したのです。

小島ではこれを「岩戸を焚く」と呼びました。

漁獲の中心はイワシやイカナゴで、ほかにもエソ、タチウオ、スズキ、スルメイカなど多様な魚が獲れました。

昭和初期には小島の収入の七割を占めるほど盛況で、地域経済を支える大きな柱となっていました。

また、この漁には「岩戸株」と呼ばれる家単位の漁業権が与えられており、株を所有する者だけが操業を許されました。

漁場や順番は抽選で決められ、漁獲物の分配方法にも厳格な規約がありました。

昭和初期には、たきよせ漁は小島の漁民、一本釣は来島の漁民と明確に分化し、互いに相手の漁を禁じるほど厳格な棲み分けが存在しました。

限られた海峡の資源を持続的に利用するため、こうした制度と秩序が長く守られていたのです。

しかし、昭和24年(1949年)の漁業法改正によって、この株制度は廃止されます。

しばらくは小島のたきよせ漁と来島の一本釣が別々に営まれていましたが、昭和40年代に入ると一本釣漁が衰退し、やがて来島の漁師もたきよせ漁に加わるようになりました。

反対に、小島の漁民も一本釣を操業するようになり、両者の区分は次第に曖昧になっていきました。

このように、来島村上氏の末裔や旧臣たちは、水軍としての栄華を失ってもなお、瀬戸内の海とともに生きる道を選び、その技術と暮らしを後世へと受け継いでいったのです。

村上神社の創建

そして、このような暮らしの中で、彼らの心には「祖霊を祀り、先祖・来島村上氏の功績を後世に伝えたい」という思いが深まっていきました。

その思いが形となったのが、大正十年(1921年)五月吉日、来島城の二の丸跡に建立された村上神社です。

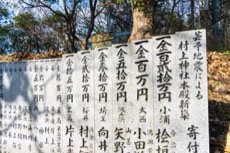

寄附石には、関前村や小大下島に暮らしていた村上氏子孫による一金二百五十円の寄進をはじめ、「村上通重 一金三十円」「高部山本屋 一金三十円」「イツキ宮竹屋 一金三十円」「神戸加計嘉平」といった名が刻まれており、かつての来島藩士の末裔や縁者たちが力を合わせて神社の建立に尽力したことが伝わります。

また、神社の象徴である鳥居は昭和三年(1928年)十二月に建立されたもので、今治の石工・酒井只一による作です。

鳥居に残る寄附石には「一金七百七十円 昭和四年一月吉日 村上通憲」と記されており、愛媛県今治明徳高校の数学教師であった村上通憲氏によって建立されたものと考えられます。

芸予地震と再建

その後も地域の人々の手によって守られてきた村上神社でしたが、平成13年(2001年)3月24日に発生した、芸予地震によって本殿は大きな被害を受け、ついには崩壊してしまいました。

芸予地震は愛媛県の今治市沖を震源として発生し、マグニチュード6.7の強い揺れが瀬戸内一帯を襲いました。

この地震により愛媛・広島・山口の三県を中心に広範囲で被害が出て、約200名を超える死傷者を出したほか、家屋の損壊は8,000棟にものぼるなど、近代以降の瀬戸内で最大級の震災のひとつとなりました。

来島に建つ村上神社も例外ではなく、先祖の霊を祀る拠り所であった本殿が無惨に崩れ落ちる姿は、島民にとって大きな痛手となりました。

しかし、島の人々や来島にゆかりのある子孫たち、さらには地域の企業や関係者からの寄進と協力によって、本殿は新たに再建されました。

そして今日も、村上神社は青くきらめく来島海峡を望みながら、来島の守り神として静かに島を見守り続けています。

語り継がれる来島の記憶

かつて水軍の拠点として栄えた来島も、時代の移ろいとともにその姿を大きく変えていきました。

戦国の世に武具と軍船が並んでいた入り江には、やがて漁網や干し魚が干され、帆を張った軍船の代わりに、漁に出る小舟が静かに海へ漕ぎ出す風景が広がりました。

戦のために潮を読み、海を駆け抜けていた人々は、やがて魚を追い、季節の移ろいに耳を澄ませながら、家族とともに海と寄り添う暮らしへと移り変わっていったのです。

来島は目の前に広がる来島海峡の好漁場に恵まれ、島民の生活は漁業によって支えられてきました。

一本釣やまき餌釣、さらには潮流を利用した岩戸漁法など、この地ならではの知恵と技術が発展し、島の暮らしを形作ってきました。

その中心にある村上神社は漁業の守護神として崇敬を集め、毎年、旧暦8月1日に例祭が行われました。祭礼では神主を招き、魚や米、酒を供え、締太鼓を打ち鳴らして海の恵みに感謝を捧げます。

さらに漁師たちは漁場である「網代(あじろ)」を拝んでまわり、千間磯から津島まで山に登って神酒を分かち合い、豊漁を祈願しました。

島民はこの日、必ず漁を休んで参拝するのが慣わしであり、かつて海を制した村上水軍の伝統は、こうして時代を超えて島民の暮らしの中に受け継がれていったのです。

過疎化と現在の暮らし

しかし、豊かな漁場に支えられてきた島の暮らしも、時代の流れとともに変化しました。

昭和30年代以降になると、若者たちは進学や就職を機に本土へ渡り、島に残る人々は次第に減っていきました。

昭和初期には数百人を数えた人口も、昭和60年には戸数わずか32戸にまで減少し、現在ではさらに過疎化が進み、かつての賑わいを偲ばせる家々も空き屋となって静かに佇んでいます。

かつて島には小中学校も設けられ、子どもたちの声が石垣沿いの集落や海辺に響いていました。

しかし少子高齢化の波は避けられず、学校は閉鎖され、今ではその記憶だけが島の人々の胸に残されています。

南岸の石垣に沿って並ぶ家々は、潮風に耐えるため黒く塗られた板壁や焼杉板が今も残され、屋敷跡となった空地では野菜が育てられています。

漁網が干されていた浜辺は今や静寂に包まれ、往時の活気を知る者だけがその風景を語り継いでいます。

そして、村上神社はこうした来島の歴史とともに育まれた「海と共に生きる営み」を、今も静かに伝え続けているのです。