無尽の心が生んだ“日本式ビジネスモデル”

無尽(むじん)という言葉をご存じでしょうか。

これは、古くから日本の村々にあった、仲間同士が定期的にお金を出し合い、順番にその積み立て金を受け取って助け合う「無尽講(むじんこう)」という仕組みです。

「頼母子(たのもし)」「講(こう)」「合力(ごうりょく)」「助成(じょせい)」「模合(もあい)」など、地域ごとにさまざまな呼び名で親しまれましたが、根底にあるのはどれも同じ、“支え合い”の心でした。

冠婚葬祭の費用、家の修繕、商いの元手。

お金を必要とする時に、互いを信じ合い、助け合う。

それは単なる金銭の貸し借りではなく、「人と人との信用」を形にした相互扶助の文化だったのです。

現代に置き換えるなら、地域ぐるみの信用組合や相互保険のようなものといえるでしょう。

しかし、そこにあったのは制度ではなく、人のまごころ。

「約束を守ることが何よりの信用である」という、当時の人々のまっすぐな心が、この仕組みを支えていました。

無尽の仕組み

無尽の仕組みを簡単に説明すると、次のようになります。

- 仲間を募る

地域の商人や知人同士が集まり、「無尽の会」をつくります。 - 毎月一定額を出し合う

たとえば10人が毎月10円ずつ出すと、その月には100円の資金が集まります。 - 順番に資金を受け取る

くじ引きや話し合いで順番を決め、最初の月は1人が全額(100円)を受け取ります。 - 翌月には別の人が受け取る

次の月も全員が10円ずつ出し合い、次の順番の人が資金を受け取ります。 - 全員に行き渡るまで続ける

全員が一度は資金を受け取るまで、これを繰り返します。 - 再び最初に戻る

全員が受け取り終えたら、また最初から始めることもありました。

誰かが約束を破れば、次の無尽は成り立ちません。

だからこそ、「信用」そのものが最大の財産だったのです。

無尽は、地域の絆を強め、人々が互いを信じ、支え合う。

まさに、信頼を糧に生きる社会のかたちでした。

今治市では、桜井だけでなく各地でこの無尽の仕組みが今も息づき、人と人との絆を結び続けています。

中でも、桜井村(現・桜井)では、古くからこの無尽の「困ったときはお互いさま」という精神が、村人に当たり前に根付いていました。

困っている人を見捨てず、信頼の輪で助け合う助け合いの心が、後に桜井の商人たちによって商いの世界に応用され、「無尽講式販売」という新たな仕組みを生み出すことになります。

そして、そこから生まれたのが、日本の商業史に大きな足跡を残す「月賦販売(げっぷはんばい)」です。

無尽を応用した伊予商人の商い

瀬戸の海に面した桜井の町は、古くから港と商いの町として栄えてきました。

浜辺には漆器(桜井漆器)を満載した「椀舟(わんぶね)」が並び、桜井の行商人「伊予商人」はその舟に乗り込み、九州や中国、近畿の港町を巡って商いを広げていました。

当時、船に積まれた商品は、漆椀や膳、盆などの日用品が中心で、どれも生活に欠かせぬ品でしたが、農村の人々にとっては高価な買い物でした。

現金を一度に支払うことは難しく、「欲しくても買えない」人々が少なくなかったのです。

そこで伊予商人は、無尽の仕組みに目をつけました。

村々で行われていた「順番にお金を融通する講」の考えを、そのまま「品物を融通する」販売方法に応用したのです。

たとえば、村の仲間十五人が講を組み、毎月一定額を出し合い、その積立金で一人ずつ漆器一式を受け取る。

このしくみが「無尽講式販売」と呼ばれるものでした。

“後払い”を可能にした人情と絆

伊予商人たちは、行商先の村ごとに講を組織し、定期的に集会を開いて掛け金の受け渡しを行いました。

講の運営には帳簿係や世話役がいて、まさに信頼の上に成り立つ無尽のような仕組みでした。

買う側は一度に大金を用意する必要がなく、売る側も講の掛け金によって、毎月ある程度の代金を安定して回収できたのです。

しかし、この仕組みには常にリスクが伴っていました。

支払いが滞ったり、行商人が「代金を取りはぐれる」こともあったのです。

それでも伊予商人たちは、人との信頼を何よりも大切にし、村人とともに食卓を囲み、時には畑仕事を手伝い、祭りにも顔を出しました。

「また来年もよろしくたのむわ」

そんな言葉が交わされるたびに、商人と村人とのあいだには温かな信頼の絆が育まれていき、そのまま婿養子になった人もいたそうです。

こうした日々の交流の積み重ねこそが、「後払い」という大胆な商法を支える力になっていたのです。

この方法は、やがて伊予商人たちの間で当たり前となり、椀舟行商の重要な柱となっていきました。

この人のつながりの中で生まれた販売方法は、のちに桜井出身の商人・田坂善四郎によってさらに進化を遂げ、「月賦販売」へと発展していくことになります。

「月賦販売の祖・田坂善四郎」桜井に生まれた伊予商人

明治九年(1879年)八月五日。

越智郡桜井村(現・今治市桜井)の商家に、一人の男の子が生まれました。

のちに「月賦販売の父」と呼ばれる人物「田坂善四郎(たさか ぜんしろう)」です。

父の田坂文蔵は漆器を製造し、椀舟に乗って九州方面へ行商する典型的な桜井の伊予商人でした。

善四郎もまた十代のころから父と共に椀舟に乗り込み、瀬戸内海を越えて各地をめぐり、漆器を売り歩いたと伝えられています。

信用を形に、無尽の精神から生まれた月賦販売の原型

善四郎は、幼い頃から行商先で人々の暮らしを目の当たりにし、「信用で成り立つ商い」という伊予商人の精神を肌で学んでいきました。

漆器は高価な品であったため、庄屋や裕福な家、武家屋敷を訪ねては、「紀州大納言家のご産物の披露に参上しました」と口上を述べることもあったといいます。

一方で、当時の行商の主な相手は農村の人々でした。

農家が現金収入を得られるのは、春の田植え前と秋の収穫後、ほんのわずかな時期だけ。

そのため、商品の代金は年に二度の「節季払い」で清算するのが慣例となっていました。

しかし、この方法では商いの広がりに限りがあり、庶民が良い品を求めても、すぐには手が届きません。

そこで善四郎は考えます。

「無尽のように『互いに信じ、支え合う』仕組みを商いに応用できないだろうか」

「人々が順番にお金を融通し合う無尽の精神を生かし、『商品を買ってから少しずつ支払う』仕組みを整えれば、誰もが必要なものを無理なく手に入れられるのではないか」

こうして生まれた発想が、のちに月賦販売という新しい商法の原型となっていきます。

「丸善田坂商店」月賦販売という新しい信用のかたち

明治三十七年(1904年)、善四郎は父・文蔵の支援を受け、福岡・博多の上土居町に「丸善・田坂漆器店(丸善田坂商店)」を開業しました。

ここから、善四郎の本格的な商人としての挑戦が始まります。

当時の博多は、筑豊炭田の開発や八幡製鉄所の創業などにより、近代産業都市として活気づいていました。

善四郎はこの新しい生活様式に着目し「月の給料日に合わせて支払う仕組み」を考案しました。

それが、いわゆる「二十回掛け」の方式でした。

商品の代金を20等分し、そのうち2回分と端数を頭金として受け取り、残り18回分を手形で分割払いにするという方法です。

これは、現在でいう「分割払い(クレジット払い)」の原型ともいえる画期的な仕組みでした。

この仕組みにより、顧客は一度に大金を用意しなくても、憧れの家具や漆器、日用品を手に入れることができました。

まさに、「互いの信頼を前提とした商い」の完成形といえるものでした。

この田坂善四郎の方式は、のちに「月賦販売(割賦販売)」と呼ばれ、全国へと広がっていき、田坂善四郎は月賦販売(クレジット販売)の祖として、商業史にその名が刻まれました。

「お客様のもとへ店が行く」陳列会が生んだ販売革命

さらに善四郎は、販売のあり方そのものに革新を生み出しました。

芝居小屋やお寺、講堂などの広間を借りて数日間にわたり、商品をずらりと並べ、人々に実際に手に取って選んでもらう販売会「陳列会」を開催したのです。

これは、現代の展示販売会や百貨店の催事販売の先駆けといえるものでした。

当時、地方では常設の店舗を持たない行商が基本で、商品の見本を直接見て買える機会はほとんどありませんでした。

そうした中で善四郎は、「お客様のいる場所へ店を出向かせる」という新しい発想を実践したのです。

陳列会の開催にあたっては、事前の準備も徹底していました。

町の住人の名前や住所を調べ、封筒に一軒ずつ丁寧に宛名を書き入れた招待状を送付しました。

来場者は会場で商品を手に取り、品質を確かめながら選ぶことができ、気に入ったものがあれば現金または月賦(分割)で購入できました。

販売後は、店員が自ら顧客の家を訪ねて集金を行うという、きめ細やかな営業体制が整えられていました。

代金を待つ側にも、支払う側にも、互いへの信頼がある。

この心こそが商売の基盤であり、月賦商法はその精神を都市の暮らしへと橋渡ししたのです。

こうした誠実で丁寧な販売方法が評判を呼び、「丸善田坂商店」は博多の地でたちまち繁盛しました。

門下から全国へ!丸善から巣立った若き商人たち

博多・上土居町にあった「丸善田坂商店」には、明治末から大正にかけて、多くの青年たちが集まりました。

その大半は、桜井村や周辺の村々(拝志・朝倉・富田など)の若者でした。

- 門田幸作(明治20年・拝志)

- 村上栄吉(明治13年・桜井)

- 武田浅吉(明治9年・拝志)

- 曽我部千代吉(明治13年・桜井)

- 宇高音一(明治14年・拝志)

- 渡部清一郎(明治9年・拝志)

- 日浅数馬(明治13年・富田村)

いずれも椀舟行商の経験を持ち、少ない元手で商いを始め、誠実さと度胸を身につけていた伊予商人の後継者たちでした。

丸善は、商いを志す若者にとって商いの学校であり修行の場でもあったのです。

丸善では、早朝から夜遅くまで、封筒書き、配達、集金といった厳しい日課が続きました。

しかしその中で青年たちは、田坂善四郎の仕事を間近で学び、「商いは人なり」という信用と誠実を何より重んじる精神を身につけていきました。

全国に広がった月賦の仕組みと「丸」の商号

丸善で学んだ門下生たちは、各地で独立し、それぞれの土地で「月賦販売」という新しい商いの仕組みを広めていきました。

その過程で、“丸”の字を冠した商号が全国各地に誕生します。

1910年(明治43年)、武田浅吉が「丸武」を創業。

同年には大阪において、宇高音一・日方丈太郎・門田幸作・渡部清一郎らが共同で「丸共合資会社」を設立しました。

さらに門田幸作は宇高と別れて大阪で「丸キ」を、1915年(大正4年)には渡部清一郎が「丸共商会」を立ち上げ、月賦商として初めて東京進出を果たします。

丸共商会からは、徳生忠常(玉川町)が「丸興」を、村上市太郎(桜井・旦)は「丸二」独立。

“丸”の字を掲げたこれらの商号は、いずれも田坂善四郎の教えを受け継いだ門下の流れを汲むものでした。

共通していたのは、「誠実・信用・約束を守る商い」という信条です。

また、宇高の「丸共」で修業した武田政市(明治33年生・拝志出身)、政木仙一郎(明治34年生・桜井出身)、宇高勇(明治39年生・拝志出身)、武内至昌(明治39年生・拝志出身)らも、それぞれの地で商いを興し、月賦の仕組みを受け継いでいきました。

さらに戦後には、桜井出身の河上重雄(明治41年生)が大阪で「井野屋」(1952年〈昭和27年〉設立)を創業し、月賦販売の近代化を推進します。

このようにして、桜井の商人たちが培った「信用を基盤とする商い」は、田坂門下の弟子たちを通じて全国へと広まり、やがて日本の小売業の近代化を導く礎となりました。

「丸井グループ」月賦から生まれたクレジットカード

また、丸善の流れを受け継ぐ人々の中には、後に日本の近代小売業の礎を築いた人物もいます。

その一人が、丸井グループ(株式会社丸井グループ:本社・東京都中野区)の創業者・青井忠治(あおい ちゅうじ)です。

青井忠治は1922年(大正11年)、富山県射水郡から上京し、田坂門下の一人・村上栄吉が率いる「丸二商会」に入店して修業を積みました。

その後、大塚・浅草・九段・中野など都内各地の店舗で店長として手腕を発揮し、1931年(昭和6年)2月17日、中野店を譲り受けて独立。

1935年(昭和10年)には早くも阿佐ヶ谷に支店を開設し、商号を「丸井」に改め、1937年(昭和12年)には法人化しました。

これが、丸井グループの起源となります。

家具や日用品を月賦販売で提供するその仕組みは、当時の都市生活者に大きな支持を得て急速に広まります。

丸井は「月賦百貨店の草分け」として中野本店を中心に店舗網を拡大していきましたが、戦時下の商業統制により全五店舗が一時閉鎖となり、青井も長野県伊那市に疎開しました。

戦後、青井は伊那市からいち早く上京し、焼け野原となった中野に仮店舗を設けて営業を再開。

当初は家具の現金販売から始めましたが、1950年(昭和25年)には再び「信用の商い」を基盤とする月賦販売を復活させました。

戦後の混乱期にあっても、“信頼をもとにした取引”という桜井商人ゆずりの精神は変わることはなく、昭和30年代に入ると、丸井は若者や新生活層を中心に支持を拡大します。

そして、1960年(昭和35年)に「月賦」という言葉をより現代的な「クレジット」へと言い換え、日本で最初に「クレジットカード」という名称を使用したカード「丸井の赤いカード」を発行しました。

このカードは、単なる会員証でも支払い証明でもありません。

「現金がなくても信用があれば買える」という理念を形にした、“信頼の象徴”でした。

当時、分割で買い物ができるのは丸井だけ。

提示すれば特典が受けられる仕組みもあり、お金はなくてもおしゃれを楽しみたい若者たちの心をつかみ、

爆発的な人気を博し、丸井の売上は急伸しました。

「信用を売る商い」は、再び時代の最前線へと返り咲いたのです。

「クレジットカード」という言葉が広く一般化した翌1961年(昭和36年)、アメリカ発のダイナースクラブカードが日本で発行され、さらにJCB(日本クレジットビューロー)が誕生しました。

これが、現在のように多目的に利用できる日本初のクレジットカードとなります。

しかし、「クレジット」という名称をいち早く用い、“信用を形にしたカード”という発想を日本で最初に実現したのは丸井でした。

丸井の試みこそが、日本のクレジット社会の幕開けを告げたのです。

その後も丸井は発展を続け、2006年にはかつてマルイの店舗内でしか使えなかった「赤いカード」から、

国際ブランドVISAと提携し、世界中で使える汎用カード「エポスカード」の発行を開始します。

このカードは、丸井が長年培ってきた信用販売の理念を現代化した形で展開され、小売と金融を結びつけるビジネスモデルの一翼を担う存在となりました。

「緑屋」クレジットカードへと続く信用の道

「月賦」から「クレジットカード」へ。

丸井が生み出したこの流れは、同じく丸善門下の商人たちが築いた、他の月賦百貨店にも受け継がれていきました。

その中の一つが「緑屋」です。

岡本虎二郎(西条出身)は、渡部清一郎の「丸共」で修業したのち、1946年(昭和21年)9月12日、東京都世田谷区太子堂に和洋家具専門店「岡本商店」を開業しました。

開業当初は繊維製品が戦時の統制下にあったため、家具の現金販売のみで営業していました。

1947年(昭和22年)11月には「有限会社大丸」を設立して法人化。

戦後の経済統制が徐々に緩和され、1949年(昭和24年)10月、繊維品の統制解除を受けて、東京で戦後初となる月賦販売を開始しました。

1950年(昭和25年)10月に商号を「有限会社緑屋」へと変更。

ここから「緑屋」としての歩みが始まります。

緑屋は、家具・衣料・家電など生活全般にわたる月賦販売を展開し、戦後復興期の東京で、緑屋は月賦百貨店として急成長を遂げ、一時は丸井を凌ぐ勢いを見せていました。

しかし、1960年代に丸井がクレジットカード戦略を取り、カード会員制度と若者向けファッション販売へ転じたのに対し、緑屋は伝統的な月賦方式にこだわったため、業態転換が遅れました。

1970年代にはGMS(総合スーパー)や百貨店が台頭し、「月賦店」という業態は次第に時代遅れとなっていきます。

1971年(昭和46年)11月、丸紅(名前に“丸”がついていますが、丸善とは別の系譜です)が筆頭株主となり経営再建を支援。

1972年(昭和47年)10月には自社クレジットカード「ミドリヤクレジットカード」を発行し、分割払いとカード取引の融合を試みましたが、状況を大きく変えるには至りませんでした。

その後、西武クレジットはグループ内の情報処理を担っていた「緑屋計算センター」を統合。

1981年(昭和56年)3月、同センターは「西武情報センター」(現・セゾン情報システムズ)に吸収されます。

同時期、西武クレジットは「西武カード(SEIBU CARD)」を発行し、さらに時代の流れとともにカード事業を拡大。

1989年(平成元年)には、社名を「株式会社クレディセゾン」へと改称し、「セゾンカード」ブランドとして日本を代表するクレジットカード会社の一つに成長しました。

「丸興」月賦業態から流通クレジットへの転換

徳生忠常(玉川町出身)が創業した「丸興」も、月賦百貨店の一つとして発展しました。

昭和25年(1950年)9月11日に法人化し、「株式会社丸興」として本格的な月賦百貨店業へ転換します。

以後、全国的な消費拡大の波に乗り、丸井・緑屋と並ぶ月賦業界の有力企業となりました。

しかし、1970年代以降、総合スーパー(GMS)の台頭や価格競争の激化により、月賦業態の転換が求められ、1980年代初頭にダイエーグループの傘下に入り、流通再編の波の中で生き残りを図りました。

当時、ダイエー副社長であった大川博氏の支援を受けましたが、1980年代半ばには独自店舗を縮小し、ダイエーグループ内での再編に組み込まれる形となります。

事実上、月賦百貨店としての歴史に幕を下ろしましたが、クレジット機能を持つ新しい販売形態へと舵を切り、1988年には国際ブランドのVISA・MasterCardと提携して「OMCカード」を発行しました。

「OMCカード」はダイエー各店舗で利用できる「流通系クレジットカード」として広く普及し、クレディセゾン(旧・西武クレジット)、イオンクレジットサービスと並び、日本の三大流通系カード会社の一角を占めるまでに成長しました。

「大丸商会」月賦百貨店の興亡と信用を受け継ぐ商いのDNA

「大丸商会(のちの大丸百貨店)」も、丸善の流れを受け継ぐ月賦商の一つです。

創業者の井門富士逸(いもん・ふじいつ、明治29年生、愛媛県朝倉出身)は、村上栄吉の丸二のもとで商いの基礎を学び、1921年(大正10年)1月、東京・品川にて屋号「大丸商会」を掲げ、月賦販売業を創業しました。

この「大丸」は、大阪の下村系「大丸百貨店(現・大丸松坂屋百貨店)」とは無関係であり、あくまで丸善―村上系の月賦商の系譜に連なる存在です。

創業当初の大丸商会は、家具や日用品を中心に勤労層・新興中産階級を顧客とする月賦販売を展開し、着実に成長しました。

戦前には都内に複数の支店を構えるまでに至りましたが、戦時下の商業統制により一時休業を余儀なくされます。

しかし、終戦から間もない1947年(昭和22年)、井門は「大丸百貨店大井店」として事業を再開。

戦後のインフレとともに高まる耐久消費財需要を背景に事業を拡大し、昭和40年代には首都圏15店舗・従業員約2,000人を擁する月賦百貨店へと発展しました。

1954年(昭和29年)には、東京駅八重洲口への大阪大丸(下村大丸)の進出を契機に、商号の競合問題が発生します。

両社の協議の結果、「大阪大丸」を単に「大丸」、「井門系」を「大丸百貨店」とすることになりました。

この頃、大丸百貨店は広告宣伝にも積極的で、1968年(昭和43年)には東京12チャンネル(現・テレビ東京)の人気番組『おいろけ寄席』の単独スポンサーとなり、ケーシー高峰を起用したユーモラスなCMを放送。

庶民派の月賦百貨店として、テレビ時代の波にもいち早く乗りました。

しかし、1970年代に入ると経済構造の変化とともに、月賦販売業態は急速にその輝きを失っていきます。

ダイエーやジャスコ(現・イオン)といったGMS(総合スーパー)の台頭により、家具や家電などの耐久消費財は大量販売・低価格競争の時代へと突入しました。

その中で、大丸百貨店(井門系)も事業維持のための戦略的選択を余儀なくされます。

1982年(昭和57年)、井門は家電量販店ラオックスと提携。

翌1983年(昭和58年)には社名を「井門エンタープライズ」へ改め、店舗の一部を家電量販店やインテリア専門店へ転換しました。

このとき渋谷の大型店は高級家具・内装を扱う「インテリア井門」として別会社化され、他店舗も家電・宝飾・雑貨といった専門店の複合業態へと再編されていきます。

しかし、それでも小売業界全体の価格競争と消費動向の変化には抗しきれず、1990年代以降、次第に小売事業から撤退。

現在は、かつての商業物件を活用した不動産賃貸・都市開発事業がグループの中心を占めています。

また、鉄道模型専門店「Models IMON」やジュエリー事業など、小規模ながら専門性と趣味性を重視した事業を展開しています。

このように、“丸”の商号を掲げた商人たちの軌跡は、戦前の月賦販売から戦後のクレジット・量販・専門店業態へと形を変えながら、「信用を基盤とする商い」という精神を現代まで生かし続けてきたのです。

桜井の地で生まれた誠実な伊予商人たちの理念は、やがて日本各地で人々の暮らしを支える新しい商業の形を生み出し、クレジットカードから今日のキャッシュレス社会にまで、脈々とその魂を伝えているのです。

晩年の田坂善四郎

晩年、田坂善四郎の経営はますます多角化していきました。

漆器を中心に始まった商いは、やがて呉服・米穀・石炭などへと広がり、石炭輸送のために自ら汽船を所有して船舶部を設け、海運事業にも乗り出しました。

さらには、住宅の月賦販売計画を構想し、株式相場にも多額の投資を行うなど、事業の幅を大きく広げていきました。

それでも、田坂善四郎の商いには常に「節度」がありました。

「安く買って高く売ることを戒め、利益は二割を超えて取ってはならない」と常々語っていたといわれます。

どの商いだとしても「信用を基盤とした商い」という変わらぬ理念があったのです。

昭和6年(1931年)8月24日、田坂善四郎は56歳でその生涯を閉じましたが、善四郎のもとで修業した多くの門下生たちが、それぞれ独立して各地に月賦商を興し、善四郎の教えを広めていきました。

そして、全国へと受け継がれたその精神は、日本の月賦販売、さらにはクレジット文化の礎となったのです。

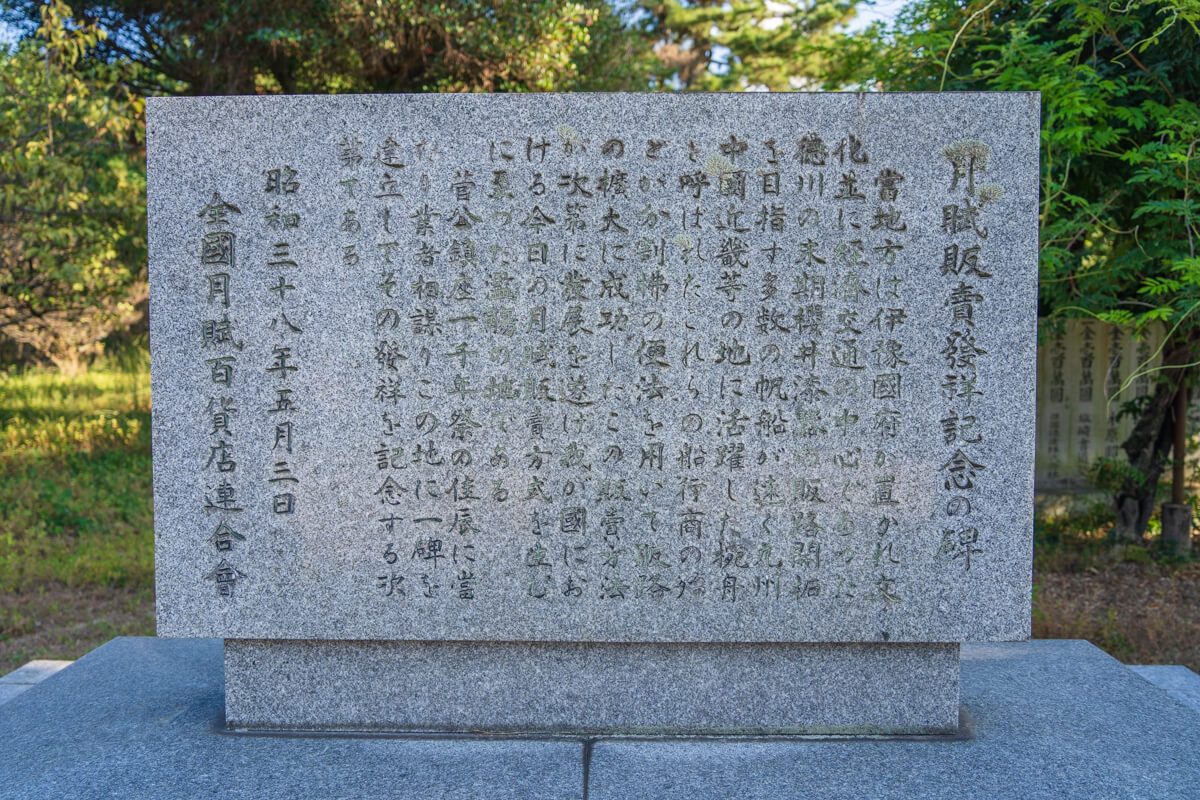

『月賦販売発祥の地』桜井に刻まれた石碑

田坂善四郎が生まれ育った愛媛県桜井の地は、のちに日本の月賦販売史において重要な意味を持つ場所となりました。

昭和三十二年(1957年)、割賦販売を主とする小売業者によって「全国月賦百貨店組合連合会」が設立されました。

その会員五百六十六名のうち、実に約九五パーセントが今治市を中心とした伊予商人。

桜井をはじめとする伊予の商人たちが、全国の月賦業界を支えていたことを示す驚くべき数字です。

そして昭和三十八年(1963年)五月二日、全国の月賦販売関係者が桜井の綱敷天満宮(新天神)に集い、「月賦販売発祥記念の碑」を建立し、桜井の歴史と伊予商人の活躍が刻まれました。

当地方は伊予国府が置かれ文化並に経済交通の中心であった徳川の末期桜井漆器の販路開拓を目指す多数の帆船が遠く九州中国近畿等の地に活躍した椀舟と呼ばれたこれらの舟行商の殆どが分割払の便法を用いて

販路の拡大に成功したこの販売方法が次第に発展を遂げ我が国における今日の月賦販売方式を生むに至った濫觴の地である。菅公鎮座一千年余の佳辰に当建立してその発祥を記念する次第である。昭和三十八年五月三日 全国月賦百貨店連合会

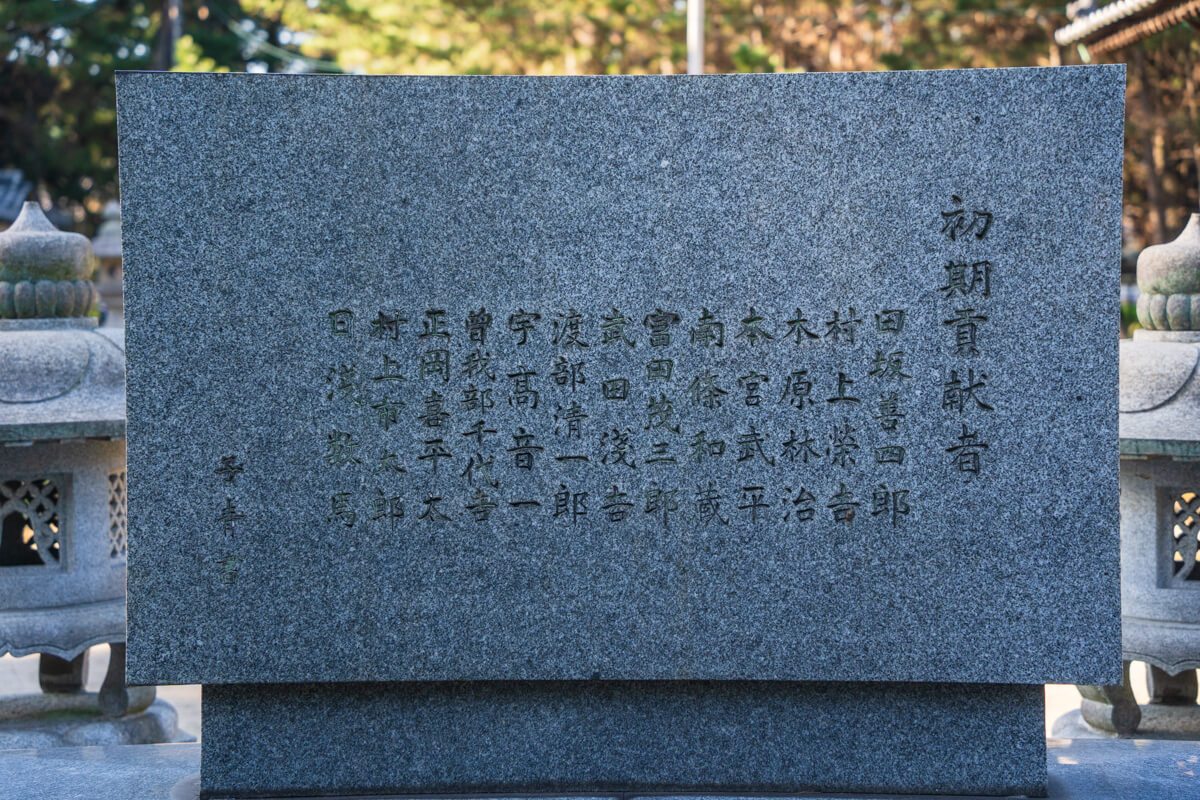

碑の裏面には、月賦販売の礎を築いた13人の先人たちの名が刻まれました。

- 田坂善四郎

- 村上浅吉

- 木原林治

- 本宮武平

- 南条和蔵

- 富田茂三郎

- 武田浅吉

- 渡部清一郎

- 宇高音一

- 曽我部千代吉

- 正岡喜平太

- 村上市太郎

- 日浅数馬

これらの多くは田坂善四郎の門下にあたる人々であり、その志と商才を受け継ぎながら、桜井の商いを全国へと広げていきました。

無尽が紡いだ商いの道

知られざるこの町、桜井。

無尽の心に育まれた「信用を軸とする商い」は、やがて全国へと広がり、日本の消費社会を形づくる大きな原動力となりました。

月賦販売は、単なる販売手法ではなく、人と人との信頼を結ぶ、「商いの心」そのものだったのです。

桜井の人々が培ってきたこの「信の商い」は、今もなお静かに息づき、時代を超えて私たちの暮らしを支え続けています。