「海の町・桜井」帆船とともに広がった美しい漆器

愛媛県今治市の桜井地区。

燧灘に面した穏やかな海が広がり、白砂青松の志島ヶ原がその景を映す美しい町です。

菅原道真を祀る綱敷天満宮では、今も学問成就と豊穣を願う祭りが続いています。

沖には赤く灯る灯台が海の道を照らし、山の中腹には今治藩主の墓所が静かに往時の栄華を伝えています。

信仰と海の恵み、そして人の往来が重なり合い、桜井の歴史と文化を形づくってきました。

江戸時代、この地は港町として栄え、多くの帆が立ち並びました。

御用米を積む船、人と物資を運ぶ船が絶えず出入りし、旧桜井港(衣干岩のそばの大川の河口)は瀬戸内の海上交通の要として活気に満ちていました。

その往来の中で、新しい商いが芽生えます。

船はやがて、米や塩だけでなく、各地の人々の暮らしを彩る品々をも運ぶようになりました。

そして桜井の商人たちは、瀬戸内の風に帆をあげ、自らの手で生み出した器を遠くの港へ届けるようになります。

海が育み、祈りが守り、商いが広げた文化。

その営みの中から生まれたのが、桜井を代表する伝統工芸品「桜井漆器(さくらいしっき)」です。

暮らしに寄り添う漆器の美と実用性

桜井漆器は、日々の暮らしの中で使うことを前提に作られた、実用の美を備えた器です。

丈夫で軽く、使うほどに艶を増すその風合いは、長い年月を経てなお人々に愛され続けています。

縁起の良い「つながりの器」

漆には、もともと接着剤の効能があり、「しっかりとくっついて離れない」という特性を持っています。

この性質から、桜井漆器は「人と人との絆を結ぶ」象徴として大切にされてきました。

結婚式や結納、開業祝い、取引先への贈答などでは、「末永くお付き合いが続きますように」という願いを込めて桜井漆器を贈る風習があります。

また、お箸には「人と人をつなぐ“橋(箸)渡し”」という意味があり、家族の団らんやご縁を結ぶ縁起物として、今もなお多くの人々に選ばれています。

「ますます強くなる」漆が持つ不思議な力

漆は塗った直後よりも、年月とともに硬度と艶を増していくという特性も持っています。

桜井漆器は、そうした漆の力を最大限に生かした器づくりを続けてきました。

初めて手にしたときはしっとりとした質感と穏やかな艶を持ちますが、長年使い込むうちに、表面に深みのある光沢が生まれ、手触りは柔らかく、まるで使う人の手と心に馴染むように変化していきます。

そのため、桜井漆器は「時を経るほどに美しく、強くなる器」として、長寿祝いや新築祝い、出産祝い、周年記念品など、人生の節目を彩る贈り物にも選ばれてきました。

暮らしに寄り添う「普段使いの器」

漆器というと「高価で扱いにくい」と思われがちですが、実際にはとても使いやすく丈夫です。

特別なお手入れは不要で、普段通り中性洗剤で洗うだけで構いません。

食器洗浄機や電子レンジの使用は避ける必要がありますが、手入れが難しいものではなく、日常生活に自然に溶け込む器です。

さらに、漆には抗菌作用があり、木の温もりとともに衛生的な点でも優れています。

そのため、赤ちゃんの離乳食用椀や高齢者向けの食器としても重宝されています。

「特別な日の器」ではなく、「暮らしの中で使う器」。

桜井漆器は、まさに普段の暮らしに寄り添う実用品といえるでしょう。

現代の桜井漆器

今日の桜井漆器は、伝統的な技法を大切に守りながらも、現代のライフスタイルに調和する新しいかたちを追求しています。

古くから受け継がれてきた塗りや蒔絵、沈金などの高度な職人技を生かしつつ、デザインや色使いに時代の感性を取り入れ、暮らしに寄り添う美しさを生み出しています。

革のバッグや、シンプルでモダンな椀やカップに洋食器にも合うプレートやボウルなど、「和にも洋にも馴染む漆器」としても進化を遂げ、若い世代の食卓にも自然に溶け込む存在となりました。

漆のしっとりとした質感と深みのある色合いは、ガラスや陶器ともよく調和し、現代のテーブルコーディネートに新たな魅力を添えています。

その落ち着いた艶と手になじむ温もりは、どんな食卓にも静かな品格をもたらし、使う伝統工芸としての価値を今に伝えています。

桜井漆器の制作工程

桜井漆器の制作は、わずか数日の作業で仕上がるものではありません。

木地の形成から下地塗り、上塗り、蒔絵や沈金に至るまで、約半年もの歳月と三十を超える工程を経てようやく完成します。

そのすべての過程で求められるのは、正確さと感覚、そして漆と向き合う静かな集中力です。

季節や湿度、気温によって漆の状態が変わるため、職人はその日の空気の“手ざわり”を感じ取りながら、最適な塗り具合や乾かし方を見極めます。

こうした繊細な作業の積み重ねが、手にしたときの柔らかな艶、口当たりのなめらかさ、そして年月を経ても変わらない強さを生み出しているのです。

桜井漆器の制作は、大きく分けて次の四つの工程で構成されています。

【1】下地・研ぎ

角物、丸物ともに、下地漆師が砥の粉、シズミ、ベンガラ、渋柿、生漆などを使い、サビ下地・地の粉下地・ゴブン下地といった方法で丈夫な素地をつくります。

赤い塗り物にはベンガラを、黒い塗り物には松煙を混ぜるなど、色に応じて配合を調整し、見えない部分にこそ最も神経を使う重要な工程です。

【2】上塗り

上塗り師が、仕上げの漆を均一に塗り上げます。

桜井では「塗り立て」と呼ばれる伝統技法が受け継がれており、朱や黒の漆を塗り放しのまま仕上げることで、自然な艶と奥深い色合いが生まれます。

【3】蒔絵

完成した無地の漆器に、金粉・銀粉・夜光貝などを使って蒔絵師が絵柄を描きます。

漆の乾き具合を見極めながら金粉を蒔く工程は、まさに職人の感覚と経験が試される瞬間です。

平蒔絵、研ぎ出し蒔絵、螺鈿蒔絵など、多彩な表現で美を添えます。

【4】沈金

最後に、沈金師がノミで模様を彫り、そこに金箔や銀箔を埋め込みます。

この技法が桜井漆器に取り入れられたのは明治九年。

輪島から高浜儀太郎が招かれ、その技が伝わって以来、桜井独自の沈金文化が花開きました。

繊細な彫りと金の輝きが、落ち着いた漆の色に上品な華を添えます。

「桜井漆器のはじまり」椀船が開いたものづくりの道

桜井は古くから瀬戸内航路の要衝として知られ、燧灘(ひうちなだ)の穏やかな海に面した漁業と農業の村(桜井村)でした。

浜には小舟が並び、干した魚や海藻が風に揺れるのどかな光景が広がり、沖を行き交う木造の帆船が島々を結んでいました。

村の人々は海とともに暮らし、潮の流れや風を読む術を身につけ、船を操りながら生計を立てていました。

天領となった桜井と海の交易

もともと桜井は今治藩・久松松平家の領地でしたが、十八世紀半ば、松山藩との間で複雑な領地替えや分家の創設が進められていました。

この過程で、松山藩主・久松定直(さだなお)は藩内の新田開発によって増収した一万石を分家に与え、備前守・定章(さだあきら)を分家大名とすることを幕府に願い出て認められます。

しかし、その後に分家が断絶したため、明和二年(1765年)、幕府はその一万石分を返納させ、桜井・渋井・朝倉の一部を含む周桑郡西部の土地を直轄領(天領)としました。

こうして桜井村は幕府の支配地となり、代官が政務を司る代官所「陣屋(じんや)」が設けられました。

この陣屋を拠点に年貢の徴収や海上輸送の取締が行われ、桜井は周辺十八か村・およそ一万石の中心地として行政・経済の両面で発展していきます。

一方で、藩政時代のような厳しい統制はなく、むしろ自由な商いの気風が芽生えはじめたとも伝えられています。

御用米の積み出し港として整備された桜井の河口港からは、地元で収穫された年貢米が大阪や、燧灘(ひうちなだ)をわたって新居浜へ運ばれ、別子銅山で働く労働者の給米として用いられました。

その輸送には、約五千石にも及ぶ米を積む回船(かいせん・海運を担った商船)が使われ、桜井の人々がその航行を担っていました。

港にはいつも米俵を積んだ船が並び、帆を張って海の道を往来するその光景は、この地の人々の暮らしと誇りを象徴するものでした。

こうして他の地方との往来が盛んになるにつれ、商業活動も活発になり、その中から御用米の運搬を業とする廻船業者(海運業者)が誕生していきます。

ケンドがつないだ伊予商人と漆器の航路

米の輸送に携わるうちに、桜井の人々は航海術と商才を身につけ、やがて自らの船で交易を行うようになります。

当初は、蓑(みの)や傘、木蝋(もくろう)、そして穀物をふるい分けるための農具「ケンド」など、生活用品を中心に行商していました。

この「ケンド」は、現在の堀部神社(ほりべじんじゃ)に祀られている拝志城主・堀部主膳(ほりべ しゅぜん)が製造を奨励したもので、拝志村の主要な生産品でした。

隣村である桜井村の行商人は、ケンドの販売を行うと同時に、その生産に必要な枠に使う杉や檜などの良質な木材を求めて、紀州(現在の和歌山県)へと船を出すようになります。

そして、紀州で寄港したのが、漆器の産地として名高い黒江(現在の和歌山県海南市)でした。

ここで桜井の商人たちは黒江の漆器商人と出会い、次第に仏具や漆器の仕入れを行うようになっていきます。

これが、のちに「椀船(わんぶね)」と呼ばれる伊予商人(桜井村からきた商人)の商船の原点となりました。

他の説では、黒江の漆器作りの原材料の木地を桜井から仕入れていたことから繋がりができた、またはたまたま立ち寄ったなど諸説あります。

一方で、黒江の漆器職人たちが桜井の木地を仕入れていたことから交流が生まれた、あるいは行商の途上で偶然立ち寄ったことがきっかけだったなど、諸説あります。

瀬戸内海を駆けた椀船

黒江から運ばれた漆器は、神社やお寺だけでなく、地元の一般家庭にも広まり、その需要は次第に拡大していきました。

やがて肥前の伊万里や唐津の商人たちも伊予商人に注目し、陶磁器の取引が始まると、桜井の交易網は一気に全国へと広がっていきます。

太平洋側では水戸・江戸から鹿児島まで、日本海側では金沢・越中水橋にまで取引先を持ち、桜井の名は商人の間で広く知られるようになりました。

当時の帆船行商では、回船問屋の主人が親方(船持親方)となり、船の建造費から商品の仕入れ、航海にかかる経費まですべてを負担しました。

そこに「船頭」や「売り子」と呼ばれる行商人が加わり、味噌や米、漆器などを船に積み込み、海上で寝泊まりしながら各地を巡りました。

港に着くと、売り子たちは上陸して商品の販売を行い、取引を終えると再び船に戻り、次の港へと向かいました。

親方は、これらの「売り子」を募集し、販売成績に応じて賃金を支払う歩合制の仕組みを整えていました。

こうした海上交易の仕組みが、のちに桜井の商業と工芸の発展の基盤となっていきます。

その交易の広がりとともに、桜井では船主や行商人たちが富を蓄え、商取引を担う町人層が育っていきました。

港を中心に商家が立ち並び、行き交う商船(後の椀船)が海面を白く切りながら往来する光景は、桜井が漁村から商業の町へと変わっていく姿そのものでした。

商船(後の椀船)は、春には佐賀県の唐津や伊万里から陶磁器を積み、秋には紀州黒江(現在の和歌山県海南市)の漆器を仕入れて桜井の河口港へ戻り、そこから九州方面へと渡っていました。

この季節ごとの交易を物語るように、「春は唐津、秋は漆器」という言葉が、今も地元に語り伝えられています。

また、当時の航海は、たとえ穏やかに見える瀬戸内海であっても、決して容易なものではありませんでした。

突風や急な荒天に襲われ暴風雨で帆柱が折れ、積み荷が潮をかぶることもあれば、荒波にのまれそうになり、積み荷を海に投げ捨てて命からがら港に避難することもあったといわれます。

航海術や天候予測の技術がまだ発達していなかった時代、船出はまさに命懸けの大事業だったのです。

出航の朝には、船乗りたちが家族と水盃(みずさかずき)を交わし、航海の安全と無事な帰港を祈りました。

浜辺では、妻や子、年老いた親が総出で見送り、帆を上げる椀舟が水平線に消えるまで祈り続けたと伝えられています。

この命懸けで築いた瀬戸内の交易の道こそ、のちの桜井漆器の原点となっていったのです。

「桜井漆器の誕生」椀舟が運んだ桜井の工芸品

やがて商船の親方たちは、黒江から仕入れた品をただ売るだけではなく、自らの手で工芸品を作り出そうと考えるようになります。

桜井の商人たちは、黒江から漆器職人を招き、技術指導を受けながら漆器の自製を始めました。

こうして、商品として黒江漆器に加え「桜井漆器」と呼ばれる独自の製品が生まれます。

その後、商船の行き先は越前・加賀・輪島など北国の産地にも広がり、桜井を拠点とする流通の網はさらに全国へと伸びていきました。

こうした船は、主に椀(わん)をはじめとする漆器を積んでいたことから、いつしか「椀舟(わんぶね)」と呼ばれるようになります。

漆器の行商に出ることを「椀舟にゆく」あるいは「舟に働く」と言い、行商先では親しみを込めて「椀屋さん」や「舟ゆきさん」と呼ばれました。

文化・文政期(1804~1830年)には、黒江風の重箱や箱膳、広盆など、加工が比較的容易な角物(かくもの)や渋地物(しぶじもの)の生産が行われていたと伝えられます。

当時の主な需要先は農村地帯であり、冠婚葬祭の会席膳や吸い物椀、花見や村芝居の見物に使う重箱など、日々の暮らしや行事に欠かせない実用的な漆器が中心でした。

安価で丈夫、しかも扱いやすいことから、桜井で作られた漆器は人々の生活に広く浸透し、「桜井物(さくらいもの)」と呼ばれて親しまれました。

輪島のような高級漆器の取扱いは少なかったものの、こうした堅実で実用的な製品づくりこそが、桜井漆器の製造のはじまりであり、のちの発展の礎となったのです。

「月原久四郎」“串指法”がもたらした革新

交易圏と販売数が拡大するにつれ、桜井の商人たちは陶磁器の取引をやめ、漆器専業行商へと転じていきました。

当時の桜井には本格的な漆器製造の技術が乏しく、黒江から仕入れた製品を販売することが主な生業でしたが、やがて地元の職人たちは新しい技法の開発に挑み始めます。

天保二年(1831年)、桜井の職人・月原久四郎(つきはら きゅうしろう)が、壊れやすかった重箱の四隅の接合部に、櫛の歯のように板を組み合わせる「串指法(くしさしほう)」を考案しました。

この革新的な技法は、従来の竹釘や金釘による接着に比べ、強度と耐久性に優れており、角物(かくもの)と呼ばれる箱膳や重箱などの漆器製造において画期的な進歩をもたらしました。

これにより桜井の漆器は、堅牢で壊れにくい「実用品」として高い評価を得るようになり、その品質は各地で評判を呼びました。

「月原紋左衛門」桜井漆器を商業から産業へ

同じころ、回船問屋(海運業者)の六代目・喜多屋 月原紋左衛門(つきはら もんざえもん)が、大阪の商人から漆器の販売を勧められ、文化・文政年間(1804~1829年)頃に大阪からの帰り船で漆器を仕入れたのが、桜井漆器の発展の契機になったと伝えられています。

当時流通していた漆器は、簡素な重箱や箱膳などが主で、品質も決して高いものではありませんでした。

紋左衛門はその品を見て「この程度の製品なら、桜井でも製造できるのではないか」と考え、西条に漆器職人がいることを知ると、すぐに指物師(さしものし)と塗師(ぬし)を桜井へ招き、製造を始めました。

これが、桜井での本格的な漆器製造のはじまりとされているのです。

一方で、月原政右衛門と紋左衛門を同一人物とする説もあり、桜井漆器の創始は、月原家を中心とする椀船商人たちの共同事業であったとも考えられます。

また別の伝承では、月原紋左衛門はもともと大三島の大工であり、桜井の網敷天満宮(綱敷天満神社・新天神)で休んでいた職人を見つけ、その手で漆器を作らせたのが起源であるともいわれています。

「藤原道作」技術革新の継承

久四郎の技を継いで、さらなる改良を加えたのが指物師・藤原道作(ふじわら どうさく)です。

藤原は大三島瀬戸崎の出身で、桜井に移り住むと角物づくりに励み、串指法の改良や木地加工への機械導入を試みました。

また、多くの弟子を育て、桜井漆器の技術的基盤を固めた功労者とされています。

同時期、西条からは蒔絵師・良平が桜井に来て本格的な蒔絵技術を導入。

明治初期にはすでに数十人の漆器製造業者と多くの職人が活動し、桜井は地方工芸の町として急速に発展していきます。

明治期の発展と技術の開花

月原家はさらに技術向上をめざし、職人の招致にも力を注ぎました。

西条からは蒔絵師・茂平を呼び寄せ、漆器に華やかな加飾技法を取り入れたほか、轆轤師(ろくろし)を迎えて木地づくりの精度を高めました。

その後、明治に入ると輪島・紀州・京都・加賀・宮島など全国各地から優れた職人が桜井に移り住み、蒔絵・沈金・螺鈿などの高度な技法が次々と導入されていきます。

これにより桜井漆器は、日用品の域を超えて装飾性と芸術性を兼ね備えた伝統工芸へと発展しました。

明治九年(1876年)には、漆器製造業者・田村只八が能登・

輪島から沈金師・高浜儀太郎を招き、沈金模様の技術を伝えました。

高浜は後進の育成にも尽力し、桜井に沈金文化を根づかせます。

続いて明治十一年(1878年)頃には、紀州・黒江から漆工・宮崎藤蔵が来桜し、塗りの改良と品質向上を進めました。

さらに明治十八年(1885年)頃には、加賀・山中から下岡松太郎ら轆轤師が、安芸・宮島からは稲田政吉らが移住し、丸物漆器の製造が始まります。

これにより桜井漆器の製品は、重箱や箱膳などの角物に加え、椀や盆などの丸物へと広がり、需要が飛躍的に増大しました。

明治二十年(1887年)には、紀州の漆器商人・加藤文七らが職工十数名を率いて桜井に移住し、組織的な製造を展開。

蒔絵師・笠原金之介も加わり、意匠と技術の両面で桜井漆器を新たな段階へと導きました。

その結果、明治二十二年(1889年)頃には年産額十万円を超えました。

この金額は、現在の価値に換算するとおよそ4億円〜30億円規模に相当すると考えられます。

当時としてはきわめて大きな産業規模であり、桜井は日本有数の漆器産地として全国にその名を知られるようになったのです。

陸上流通への転換と産地への変革

明治中頃になると、桜井の漆器業は大きな転換期を迎えました。

鉄道や汽船の発達によって流通の形が変化し、さらに大正に入る頃には自動車の普及が進み、トラックによる輸送も登場します。

やがて、これらのトラックには商品見本を積み込み、各地で陳列して注文を受け、後日商品を納品する「展示販売会」の形式が広まりました。

納品後は10~15か月にわたって月賦で代金を回収する方法が一般化し、この仕組みを効率的に運営するため、各分業ごとに役割を分担した大規模な行商隊が編成されるようになります。

全国の物資輸送が海上から陸上へと移っていくなか、それまで椀舟(わんぶね)によって各地を巡っていた親方たちも、次第に帆船を手放し、拠点であった桜井に腰を据えるようになりました。

こうした親方たちは、自らの手で漆器の製造や卸売を行うようになり、商品の輸送を交通機関に託して、現地で売り子が到着するのを待つという新しい販売形態へと移行していきます。

かつて売子として行商に出ていた人々の中には、行商で得た資金と経験をもとに自ら工房を構え、親方へと成長する者も現れました。

農家が支えた支えた行商

また、この時代に桜井の浜の親方のもとで売り子として働く人々の多くは農家の人々でした。

桜井周辺は耕地が狭く、農業だけでは十分な収入を得ることが難しかったため、春や秋の農閑期には副業として漆器を背負って各地へ行商に出かけていました。

たとえば、須賀神社・長沢が鎮座する長沢地域では、農家の90%が行商に参加していたといわれています。

当時の行商は、決して楽な仕事ではありませんでした。

行商人たちの労賃は安く、行商先に着いても宿屋に泊まらず、質素な食事で舟に寝泊まりしながら旅を続けました。

そうして切り詰めて得たわずかな収入を、家計や将来の資金として大切に蓄え、家族の暮らしを支えたのです。

それでも、新しい親方として独立する人々が少しずつ現れていきました。

さらに、親方は経費を抑えることで利益を着実に増やし、次の仕入れや新しい製造への投資に回しました。

これにより、桜井ではより良い材料を確保できるようになり、漆器の品質も向上していきます。

こうしたサイクルによって、桜井漆器は年を追うごとに発展し、海を舞台とした行商の町から、陸に根づいた「漆器の産地」へと姿を変えていったのです。

近代化と組織化された桜井漆器

明治後期になると、桜井の漆器業は単なる職人仕事を越えて、産地全体での協力体制が整えられていきました。

- 漆器の木地を作る「木地師」

- 下地や上塗りをする「塗師」

- 蒔絵や沈金を施す「加飾師」

- それを販売・出荷する「問屋」

このように、地元の商人や職人たちは、製品の品質をそろえ、販路の拡大をめざして結束を強めました。

その結果、桜井漆器は村の人々が一体となって漆器づくりに取り組む産地「一村一業」として発展していったのです。

明治三十年代には、各地の博覧会に出品されるようになり、その頑丈で実用的な作りと、蒔絵・沈金による華やかな意匠が高い評価を受けました。

当時、東日本では福島県会津地方の「会津塗(あいづぬり)」が全国に名を馳せており、藩政時代からの伝統技法を受け継ぐ高級漆器として広く知られていました。

一方の西日本では、桜井漆器が大阪や神戸の商人を通じて全国へ販路を広げ、名実ともに西日本を代表する漆器の一大産地として「西の桜井、東の会津」と称されるようになりました。

海外進出と輸出の時代

明治末期から大正期にかけて、桜井漆器は海外市場にも進出していきました。

鉄道や汽船の発達により大阪・神戸の港が国際貿易の拠点となるなかで、桜井の商人たちは大阪の漆器商を介して販路を拡大。

中国(当時の清国)や朝鮮方面への輸出が盛んに行われるようになります。

とくに、日常使いの丸盆や膳、重箱といった桜井漆器の主力製品は、その堅牢さと光沢の美しさから現地でも高く評価されました。

これらの製品は瀬戸内海を経由して大阪港に集荷され、そこから海を渡って輸出されたと伝えられています。

こうして桜井は、瀬戸内の地から世界へとつながる「海の工芸産地」としての新たな時代を迎えたのです。

また同時期、国内の都市部でも桜井漆器の人気は高まりました。大阪・京都・神戸などの商館を通じて、装飾箱や小物類などの新しい製品が次々に開発され、桜井の漆器は庶民の暮らしを彩る実用品として全国に広がっていきました。

明治二十九年(1896年)には、産地の職人や問屋が協力して「桜井漆器業組合(明治二十九年設立)」を結成し、原材料の共同仕入れや販路の調整、検品制度の導入などが進められました。

これにより、製品の品質が統一され、桜井漆器は安定した生産体制を築いていきます。

こうした組織的な取り組みは、明治末から昭和初期にかけての桜井漆器の発展を支える重要な基盤となりました。

かつて椀舟に乗って海を渡った桜井の商人たちは、今や陸に拠点を構え、世界へと漆の美を発信する時代へと踏み出していたのです。

大正九年の戦後好況と行商の町

第一次世界大戦後(大正九年・1920年)、日本国内は戦後の好況に沸き、桜井の漆器業もその波に乗って大きく成長しました。

当時、桜井町内では親方57名、売り子350名、あわせて400名以上の「粉屋さん(漆器商人)」が活動しており、九州や中国地方を中心に活発な行商を展開していました。

行商人たちは背負い籠に漆器を詰め、町から町へと歩きながら顧客と信頼を築き、桜井の名を全国へと広めていったのです。

この時期の桜井は、まさに「行商の町」として最盛期を迎えていたのです。

無尽の精神から生まれた月賦販売

桜井漆器の発展を支えた大きな要因の一つが、月賦販売(げっぷはんばい)の導入でした。

この仕組みを考案したのが、桜井の商人・田坂善四郎(たさかぜんしろう)です。

明治二十八年(1895年)、善四郎は父・文蔵に進言し、庶民金融の仕組みである頼母子講(たのもしこう)、すなわち「無尽(むじん)」の仕組みを応用した分割払い制度を始めました。

無尽とは、今治地方で古くから行われてきた互助の仕組みで、商店街の店主や地域の人々が数人集まり、毎月一定の金額を出し合い、順番にその資金を受け取る制度です。

このしくみは、商業だけでなく、造船業や織物業など、今治が誇る地場産業の発展をも陰で支えたといわれています。

また、資金のやりとりを通して人と人の信頼関係が築かれ、それが地域の経済と文化を育てていったのです。

このような制度は、古くから日本全国で自然発生的に存在しており、「頼母子(たのもし)」「講(こう)」「合力(ごうりょく)」「助成(じょせい)」「模合(もあい)」など、さまざまな呼び名で親しまれていました。

いずれも、人々が互いに信頼し合い、助け合うことで成り立っていた民間の金融制度です。

田坂善四郎は、この「支え合いの精神」を商業の仕組みとして応用し、家庭でも無理なく漆器を購入できる月賦販売制度を考案したのです。

「椀講」月賦販売のはじまり

当時の九州地方では、婚礼や祭事の際に漆器の食器一式を揃える風習がありましたが、その費用は高く、一括での購入は簡単なことではありませんでした。

そこで田坂善四郎は、福岡に拠点となる店舗を構え、そこを中心に「椀講(わんこう)」と呼ばれる販売組織を立ち上げます。

「椀講」はまさにに無尽の仕組みを応用したもので、顧客が毎月一定の金額を支払うことで、漆器一式を少しずつ手に入れられるというもので、月賦販売の原型ともいえるもので、

たとえば、膳・椀二十人前を一組としたセットでは、黒本膳・黒本椀・黒汁椀・黒平椀・黒中椀・木坪・飯次・台・約子・通い金・湯桶など計十一品で、価格は45円。

15人で一講を組み、一人3円の掛け金で15回の講を開くという仕組みでした。

節季払いから月賦販売へ

一方、農村部では現金収入が得られるのは主に秋の収穫期であったため、行商人たちは節季販売(せっきはんばい)という方法を取りました。

これは、春に訪れた椀屋が品物を農家に預け、秋の収穫期に再び訪れて代金を受け取る。

あるいは秋に渡した品の代金を翌春に受け取るという、年二回払い(節季払い)の仕組みです。

しかし、都市部で月給を得る勤労者層が増えるにつれ、この節季払いが「月々払い(月賦販売)」へと発展していきました。

桜井の商人たちは時代の流れを敏感に読み取り、より柔軟で持続的な販売方法を確立していったのです。

行商人たちは目的地に着くと、越中富山の薬売りのように各家庭を訪ね、荷主から預かった漆器を一軒ずつ置いて回りました。

後払いによる「代金を回収できない」というリスクもありましたが、何よりも信頼を大切にして、誠実な商いを貫きました。

農村部では、村人と積極的に交流を大切にし、時には畑仕事を手伝い、弁当のお茶を分けてもらうこともありました。

こうした温かな交流が親しみと信頼を育み、後払いという仕組みを成立させていたのです。

その姿は盆踊りの唄にも歌われるほど人々に親しまれ、桜井の商人たちの商いは、地域の暮らしに深く根ざしたものとなっていきました。

こうした人と人との信頼関係に基づいた商いこそが、やがて桜井を西日本屈指の漆器産地へと押し上げていく礎となったのです。

月賦販売発祥の地・桜井

田坂が考案した制度は、人々の暮らしに寄り添う仕組みとして受け入れられ、「良い器を無理なく揃えられる」新しい時代の商いとして全国に広がりました。

この方法はやがて桜井漆器販売の基本スタイルとなり、桜井の商人たちは柔軟な発想と誠実な姿勢で各地へ販路を広げていきます。

明治末期から大正にかけて、桜井をはじめ伊予の商人たちは行商集団を組織し、より広い販売網を築いていきます。

先発隊が各地の集会場で見本を陳列して注文を取り、後発隊が商品を配達し、月々の集金を行う。

こうした分業体制が確立され、桜井商人の行商は一段と組織的・効率的なものへと発展しました。

当時の桜井漆器の販売は、親方(行商資本家)・売子(販売員)・船頭の三者によって支えられていました。

親方は商品と資金を提供し、売子は背負い籠に漆器を詰めて各地を回り、船頭は舟に残って炊事や商品の管理を担いました。

舟は港に停泊させて移動する拠点となり、販売地域ごとに家を借りて臨時の営業所を設けることもありました。

こうして桜井商人たちは、行商による販売力と、産地における分業による製造力を両立させ、地域のつながりと信頼に根ざした商いのかたちを築き上げていったのです。

大正期の職人教育と新製品開発

大正時代に入ると、職人の後継者育成を目的とした技術教育が始まり、漆器講習所や実習場が設けられます。

若い職人たちは、塗師(ぬし)・蒔絵師(まきえし)・沈金師(ちんきんし)といった専門技術を体系的に学び、伝統の技を継承していきました。

さらに、時代の需要に応じて新しい製品も生まれます。

輸出用の洋食器、学校用の給食器、家庭用の実用漆器など、用途に合わせた製品開発が進められ、桜井漆器は生活の中により深く根づいていきました。

昭和に訪れた桜井漆器の試練

昭和に入ると、桜井漆器はこれまでにない大きな試練の時代を迎えました。

それまで日本の食卓や冠婚葬祭の場に欠かせなかった漆器は、明治末から昭和初期にかけて、陶磁器や金属製の食器、ガラス製品などの普及によって、急速に日常生活から姿を消していきます。

この時代、生活の近代化が進み、家庭の道具は大きく変化しました。

水洗いができて扱いやすい陶磁器や、安価で大量生産が可能なアルミホーロー製品が普及し、漆器は「手入れが面倒」「高価な贅沢品」と見なされるようになります。

さらに、冠婚葬祭や会食の場で使われていた会席膳も、応接台や長机へと置き換えられ、膳文化そのものが衰退していきました。

こうした時代の流れの中で、桜井の漆器製造戸数は最盛期の半分ほどに減少し、技術者の数も三分の一にまで落ち込みました。

生産額もわずか二〇万円余りにまで減少し、かつて全国に名を馳せた桜井の産地にも静かな衰退の影が落ちていきます。

それでも、職人や商人たちは伝統を守るために立ち上がりました。

昭和十三年(1938年)に愛媛県が技師を派遣し、桜井地区に技術指導体制が整備されると、地元業者は「桜井工芸会」を組織し、製品改良や新しい技法の導入に取り組みはじめました。

塗りの品質向上や新しい色調の研究、洋風の生活に調和するデザイン開発など、桜井漆器は時代に合わせた変化を模索し始めます。

しかし、ようやく再生の兆しが見え始めた矢先、昭和十六年(1941年)十二月に太平洋戦争が勃発します。

多くの若い職人や徴兵され、技術者不足が深刻化。

原料の漆や木地、金粉、銀箔なども軍需生産に優先的に回され、工芸用の資材は極端に不足しました。

昭和十九年(1944年)には「愛媛県漆器工業統制組合」が設立。

統制経済のもとで生産や流通が厳しく制限されたことで、桜井の漆器業はほとんど活動停止状態に追い込まれます。

戦後の再建と新しい出発

敗戦後、長く続いた統制経済は解除されたものの、桜井漆器の復興には多くの困難が立ちはだかりました。

原料である漆や木材、そして蒔絵や沈金に用いる金粉・銀箔といった資材は依然として入手困難であり、さらに職人の多くが戦中に離職・戦死していたため、技術の継承の深刻な状況にありました。

それでも、地元の職人や商人たちは伝統産業の灯を絶やすまいと立ち上がります。

昭和二十二年(1947年)九月、地域の業者が力を結集し「桜井漆器工業協同組合」を設立しました。

これは、戦後の混乱の中で伝統産業を再建しようとする強い意志の表れでした。

組合は、資材の共同調達や品質管理の統一、生産体制の整備を進め、桜井漆器の再出発を支える基盤となり、昭和二十三年(1948年)には漆の年間配給量が20貫に達し、ようやく生産に必要な材料が少しずつ確保できるようになります。

蒔絵や沈金に使う金粉・銀箔などの貴重な材料も、加賀・金沢方面との取引によって少しずつ確保できるようになり、木地材料も、従来の紀州産に代わって南予や高知の木材を活用するなど、地元の資源を生かした新しい生産体制が築かれていきました。

こうして少しずつ復興の道が開ける中、桜井の職人たちは戦前の大量生産・実用品中心の姿勢を見直し、「量より質」「実用から工芸へ」という新たな方向性を打ち出します。

一つひとつの作品に丁寧な手仕事を施し、漆の深い光沢と繊細な意匠を重んじる。

そうした本来の工芸美を追求する動きが産地全体に広がりました。

さらに、この頃から伝統技法の継承と改良にも力が注がれ、塗り・蒔絵・沈金といった桜井ならではの技が改めて磨かれていきました。

また、売り物がなくなったため、行商としての活動も追い込まれていき、関西や東京方面に、衣料、家具などの月賦販売を始める親方もいました。

当時の人々にとって、月賦とは、わずかな支払いで夢を手に入れることのできる“新しい買い物のかたち”でした。

現金がなくても、信用があれば品物を手にできる。

それは、戦前から戦後にかけての商人たちが見出した、信頼を資本とする商いの始まりだったのです。

やがてこの「月賦」という仕組みは全国へ広がり、月賦百貨店と呼ばれる新しい商業形態を生み出し、その精神は「クレジット」という言葉へと姿を変え、日本におけるクレジットカードのはじまりへとつながっていきます。

技術者不足と伝統継承への課題

戦後復興によって再び息を吹き返した桜井漆器でしたが、昭和後期に入ると新たな壁に直面するようになります。

経済の高度成長とともに人々の暮らしが豊かになる一方で、生活様式は洋風化し、漆器の需要は再び減少傾向をたどっていったのです。

こうした中で最も深刻な問題となったのが、職人の高齢化と後継者不足でした。

桜井では昭和二十三年(1948年)から二十六年(1951年)にかけて、愛媛県・桜井町・地元業者の三者が協力し、徒弟養成事業を実施しました。

十数名の若者を対象に、塗師・蒔絵師・沈金師といった専門技術の伝承を試みましたが、漆器業の厳しい労働環境や収入面の不安定さから、多くの弟子が途中で離れてしまい、定着しませんでした。

その結果、熟練職人の数は年々減少し、工房では一人の職人が塗りから販売までを担う一貫体制の小規模経営が一般的化。

職人が自ら商いを行う状況でになったため、新たな人材を育てる余裕がなくなり、伝統技術の継承が大きな課題となったのです。

国による伝統工芸指定

しかし、こうした厳しい時代の中にも希望の光が差し込みました。

昭和四十九年(1974年)、国が日本各地の伝統工芸を保護し、その振興を図るために「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」を制定したのです。

この法律の適用を受けるには、百年以上の伝統を持ち、十業者以上・三十人以上の従業員を有する産地であることが条件とされていました。

桜井漆器はその基準をぎりぎりで満たし、伝統的工芸品指定産地の一つとして認定を受けることができました。

この認定は、桜井の職人たちが代々受け継いできた技術と文化が国の定める水準においても高く評価された証であり、桜井漆器の歴史において大きな節目となりました。

「伊予桜井漆器開館」伝統の灯を未来へ

一方で、伝統の継承という課題は依然として残されており、次の世代へとその技と精神をどう伝えていくかが、大きなテーマとなっていました。

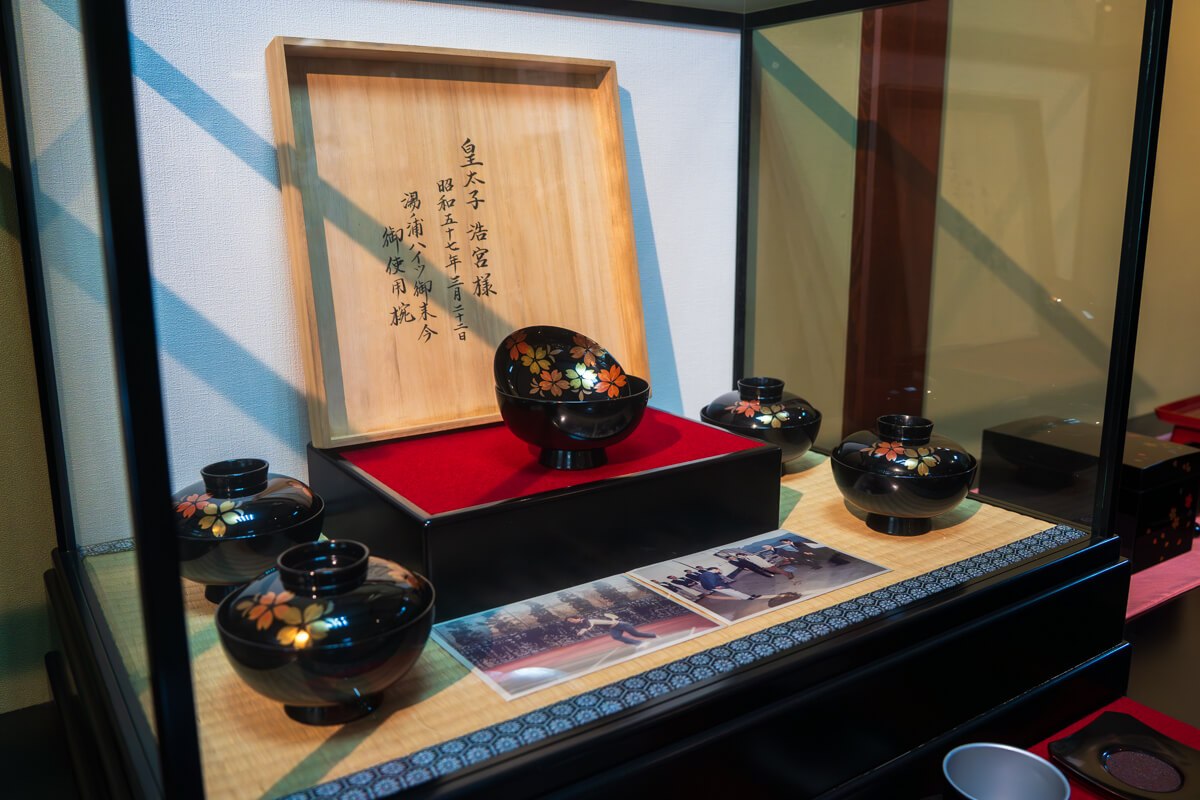

こうしたなかで、平成元年(1989年)には、桜井漆器の伝統と魅力を広く発信する拠点として「伊予桜井漆器会館」が開館しました。

この会館は、単なる販売施設ではなく、製造工程の公開や職人の実演を通して、来訪者が桜井漆器の技と美に直接ふれることができる場として整備されました。

館内では、塗りや蒔絵などの繊細な技術を間近で見学できるほか、地域の歴史や漆器産業の歩みを紹介する展示も行われています。

さらに、会館に併設されたカフェでは、実際に桜井漆器の器を使って食事やドリンクを楽しむことができ、「使ってこそわかる漆の良さ」を体感できるようになっています。

この取り組みは、見るだけの伝統から、手に取り、使い、味わう伝統へとつなぐものであり、漆器を暮らしの中で体感できる場となっています。

桜井に息づく、信頼と誠実のこころ

桜井漆器は、椀舟の時代から受け継がれてきた伝統と、地域の人々の絆を今に伝えています。

長い歴史の中で、幾度となく時代の波に揺れながらも、職人たちはその技と誇りを守り抜いてきました。

漆の深い艶、手仕事のぬくもり、使う人を思う心。

それらは、桜井という土地とそこに生きる人々の営みが生み出した文化の結晶です。

『月賦販売発祥之記念の碑』

そして、その精神は今も桜井の地に息づいています。

昭和三八年(1963年)、月賦販売業界の人々が桜井の綱敷天満宮(綱敷天満神社・新天神)の境内に集い、「月賦販売発祥之地」の碑を建立しました。

その石碑には、椀舟の行商から月賦販売方式を生み出していった誇りと自負が深く刻まれています。

碑の裏面には、制度を確立し、月賦販売の礎を築いた先覚功労者として、田坂善四郎、村上浅吉、木原林治、本宮武平、南条和蔵、富田茂三郎、武田浅吉、渡部清一郎、宇高音一、曽我部千代吉、正岡喜平太、村上市太郎、日浅数馬らの名が記されています。

これらの多くは、田坂善四郎の門下にあたる人々であり、その志と商才を受け継ぎながら、桜井の商いを全国へと広げていった人々でした。

碑は今も境内に静かに佇み、時を越えて「信頼」「誠実」「助け合い」の心を伝え続けています。

それは、単なる商法の記念碑ではなく、桜井の町に根づく人と人との絆、そして商いの原点を象徴する碑でもあるのです。

大鳥居に刻まれた 桜井の廻船文化

綱敷天満宮の北にそびえる大鳥居には、かつてこの浜に居を構えた廻船問屋たちの名が次のように刻まれています。

文政十年(1827年) 願主 当浜 産子廻船問屋連中

文政十年(1827年)。

桜井が天領となって約半世紀。

港には椀舟が並び、人々の声と潮騒が交じり合う、活気あふれる街並みが広がっていました。

この鳥居は、そんな時代に生きた商人たちが、海への感謝と繁栄の祈りを込めて建てたものです。

また、菅原道真公を描いた絵馬のまわりを囲む玉垣にも、当時の廻船仲間たちの名が刻まれています。

今もその石に刻まれた名を見つめれば、往時の桜井のにぎわいや、海に生きた人々の姿に想いを寄せずにはいられません。

灯篭に残る廻船問屋の記憶

綱敷天満宮の参道入り口、志々満保育園と駐車場の前には、かつて桜井の廻船問屋として知られた柳瀬亀之輔が奉納した、高さ四メートルを超える常夜灯が今も静かに佇んでいます。

海上交通が盛んだった当時、夜の航路を照らすこの灯りは、港町・桜井の繁栄を象徴するものでした。

伊万里焼と桜井の絆を伝える石灯篭

さらに、境内の社殿前には、嘉永五年(1852年)に奉納された石灯籠「伊万里商人寄進灯籠」が残されています。

この灯籠は、伊万里焼を扱っていた桜井商人たちが、肥前伊万里との商いの縁を記念して奉納したものと伝えられています。

この関係の深さは、天保六年(1835年)の『伊万里歳時記』にも記録されています。

同書によると、当時の伊万里港から伊予方面への陶器の積み出しは七千五百俵にものぼり、全国約四十か所の出荷先のうち、関八州(約十一万俵)、大阪(三万六千俵)、伊勢(一万六千俵)、備前(一万三千俵)、駿河(九千俵)に次ぐ全国第六位の取引量を誇っていました。

それだけ伊予地方、とりわけ桜井の商人たちが伊万里焼の重要な販路を担っていたことがわかります。

また、伊万里の中下町には「伊予宿」と呼ばれる宿場が設けられ、伊予から訪れる商人たちの滞在・取引の拠点となっていました。

桜井の商人たちは黒江や唐津を経由して九州各地に行商し、伊万里焼を積み出しては、各地の市場へと運んでいったのです。

こうした往来の中で築かれた信頼と交流の証こそが、この嘉永五年奉納の石灯籠でした。

その側面には、「肥前伊万里陶器屋仲間」の文字が刻まれており、当時の交易の広がりと、桜井商人たちの活発な行商活動を今に伝えています。

桜井の港町と商家の記憶

旭町、栄町、梅田町、西天神町、蛭子町。

この一帯は、かつて桜井の商業と海運の中心として栄え、通りには漆器卸の看板が軒を連ね、海の香りと漆の艶が交じり合う、活気あふれる町並みが広がっていました。

そのにぎわいも今では少なくなりましたが、天領として栄えた時代の御用米蔵の瓦など、町のあちこちには往時の面影を残す建物が点在しています。

その商いの歴史を今に伝える存在のひとつが、小谷屋漆器店(こたにやしっきてん)です。

幕末期から椀舟行商を行っていた桜井有数の漆器問屋で、当時の椀舟の船旗や航海日誌が今も大切に保存されています。

これらは、桜井商人たちの活躍と椀舟商いの実像を伝える貴重な資料です。

店舗は明治期に建てられた木造つし二階建て、離れは大正期の木造三階建てで、桜井の商家建築としても高い歴史的価値を有しています。

井野屋(いのや)は、現在では大阪にその名を残す老舗として知られていますが、その源流は桜井に始まります。

桜井で漆の製造販売を家業として興り、港町として栄えたこの地で「信用を基盤とする商い」の精神を育みながら、桜井商人の一角を担っていったのです。

戦後、創業者・河上重雄はその精神を受け継ぎ、大阪に井野屋百貨店を設立しました。

繊維製品を中心に家具や家電、雑貨を取り扱い、かつての月賦販売の理念をクレジット販売という形で現代に生かしました。

「良い品を分割払いで無理なく手に入れられる」

その考え方は、桜井商人が培った“信用の商い”を新しい時代に結びつけたものでした。

いま、桜井の町に井野屋の屋号を見ることはありません。

しかし、桜井の旧家には井野屋の屋敷跡や建物がいまも静かに残され、往時の繁栄と商いの記憶を伝えています。

「椀船の港」商人たちが漕ぎ出し港

そして、旧桜井港には、往時の賑わいを伝える「椀船の港」石碑が建てられており、かつて椀舟が発着した「椀船の港」が、今も静かにその面影を残しています。

衣干岩のほとり港の記憶

旧桜井港のほど近く、菅原道真公の伝承に由来する「衣干岩(きぬほしいわ)」のそばには、紀州・黒江の商人たちが寄進した石灯籠が静かに残されています。

この灯籠は、この港がかつて紀州・伊万里・唐津、そして九州方面へと続く瀬戸内交易の要港であったことを、今に伝えています。

未来への継承

近年の人口減少や少子高齢化により、

漆器づくりに携わる若い担い手の確保はますます難しくなっています。

それでも、地域と人との絆に支えられながら、

桜井漆器を地場産業として復興・振興させようとする努力は今も続けられています。

人と人とが支え合い、信じ合いながら築いてきた桜井の商い。

その根底に流れる「信頼」「誠実」「助け合い」の心は、今もこの町の風に息づき、静かに未来へと受け継がれているのです。